尋《過江夢》:張伯駒長篇自傳體小說發現紀實

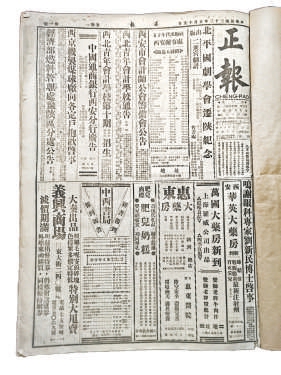

2024年6月8日凌晨五點,晨曦微露,我已經投入工作,著手整理新發現的張伯駒史料《消夏閑筆》一文。該文刊登于1944年8月2日西安《正報》第四版《豳風》欄目,署名“碧”,乃作者張伯駒化名。由于年代久遠,再加上印刷技術所限,先前獲取的電子版文字模糊難辨,先前助手初釋文字亦存在不少錯漏。我不得不打開《正報》電子版逐字核校。報紙歷經八十年時光侵蝕,墨跡漫漶,如霧里觀花,這無疑就是一場艱難的“文字解謎”。幸得多年研讀民國文獻的經驗,最終補齊了絕大部分闕失文字。

就在仔細辨識《消夏閑筆》字句時,為看清版面,我反復縮放并拖動屏幕。一次無意間的滑動,竟促成一場跨越時空的邂逅。

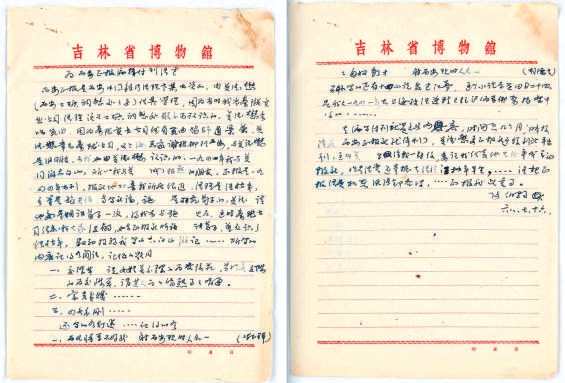

張伯駒自述材料《為西安〈正報〉編輯付刊經過》

一

就在報紙的最左側,“過江夢”三個遒勁的魏碑體大字赫然入目,其書法風格與張伯駒四十年代筆法高度吻合!更令人屏息的是,長篇小說連載標題下,作者署名為“天馬居士”。這一此前從未見于張伯駒研究史的筆名,竟與他的人生軌跡高度契合。張伯駒原名“家騏”,又字“伯駒”,“騏”即駿馬,“天馬”與“駒”相映成趣;“居士”之稱,則暗合他1936年在蘇州皈依印光長老、帶發修行的經歷。轉眼之間,那些塵封的線索不再零散,像拼圖一樣漸次完整。

張伯駒先生1898年生于河南項城,七歲過繼給伯父張鎮芳,雖一生輾轉于北京、天津、上海、長春等大都市,卻始終鄉音不改。這種對母語的堅守,不僅是地域身份的標識,更是其文化根系的體現。在書畫創作與題跋中,他始終自署“中州張伯駒”,將藝術靈魂、文學生命與河南歷史文脈緊密相連,“中州”二字,因而也成為他作品中最為鮮明的故鄉印記。

伯駒先生傾盡家財守護國寶,并悉數捐獻國家,以文人風骨護佑中華文脈,其精神也長久照亮著中州文化傳承之路。為此,張伯駒故鄉周口師范學院專門成立“張伯駒研究中心”,全面啟動《張伯駒全集》編纂工作,并于2022年以“《張伯駒全集》編纂與研究”為題成功申報國家社科基金重大項目。華東師范大學陳子善教授受聘為首席專家,我亦有幸擔任子課題負責人及《張伯駒全集》執行主編。

其間我與陳教授屢次探討張伯駒文學創作,記得在一次全集推進會上,我提及張伯駒先生似乎有一個短篇小說(后證實為《戲曲文虎》,屬筆記體散文,非小說)發表于民國報紙,陳教授特別囑咐我日后需留意其小說類佚作。

西安《正報》創刊號

二

受此啟發,我對新發現的《過江夢》產生強烈興趣,這會是張伯駒親筆所著的小說嗎?懷揣激動與疑問,我開始仔細研讀該期《正報》。彼時,《過江夢》已連載至第九回(總第四十期),回目為“為桑梓合串福全館,覽風云偕登天都峰”。標題中的“福全館”三字,立即使我聯想到1937年正月,那場載入中國京劇史的北平福全館義演。時值張伯駒先生四十壽辰,為賑濟河南災民,他親自粉墨登場,更邀集余叔巖、楊小樓、錢寶森、王鳳卿等名角聯袂演出《空城計》。多年后,張先生還在《紅毹紀夢詩注》一書中,以“驚天一曲空城計,直到高天尺五峰”之句回味當年,得意與自豪溢于筆端。

我逐字逐句品讀該章內容,小說男主角名為章孟龍,女主則為白琴,情節圍繞北平福全館演出展開。小說中出場的京劇名角雖全部使用化名,卻與當年報紙報道的細節高度吻合。細細揣摩,“章孟龍”一名暗藏玄機,“章”與“張”諧音;“孟”意為長子,古時嫡出長子稱“伯”,庶出長子稱“孟”,此處“孟”實對應“伯”;而“龍”亦可喻“駒”。由此可見,章孟龍正是張伯駒的化身。而張伯駒夫人潘素,原名潘白琴,1936年9月,張伯駒攜新婚妻子皈依印光長老,法師賜其號“慧素”,此后遂以潘素之名行世,“白琴”逐漸湮沒無聞。種種線索表明,《過江夢》極可能是張伯駒抗戰時期旅居陜西時,以“天馬居士”為筆名創作的自傳體長篇小說。

為求證這一發現,我立即微信告知好友馬千里君與張伯駒先生弟子馮統一先生,很快得到他們的一致認同。當日中午,我與馮統一先生、張伯駒外孫女樓朋竹女士相聚于北京,馮先生仔細審閱我攜來的《過江夢》資料后,從行文習慣及所引用詩詞判斷,再度確認小說應為張伯駒先生手筆。

初步認定《過江夢》后,下一步工作便是到國家圖書館下載《正報》全部圖片,以求補全小說。令人始料不及的是,接下來的這段文獻追索之旅竟異常曲折。

在國家圖書館檢索館藏《正報》圖片資料,僅見1944年第10期至第56期《過江夢》內容。且第56期顯示小說尚未完結,仍處于連載中。仔細核對小說前后章節時,又發現整套資料缺漏5期,更因前9期缺失,導致小說無頭無尾,且殘缺不全。

經溯源查證,國圖這批圖片實際來源于上海圖書館,而上圖原始資料則系1988年自陜西省圖書館拷貝而來。

后致電陜西省圖書館,工作人員確認國圖與上圖資料皆來源于陜圖,并告知館藏報紙已全部數字化上傳,這意味著若數據庫中未見史料,實體館藏大概率亦不存在。現實如一盆冷水澆滅希望,《過江夢》的殘缺狀態使搜尋工作一度陷入停滯。

但我仍不愿放棄。幾經權衡,最終決定親赴陜西省圖書館實地查找。幸得周宇松先生悉心協調,我與遼海出版社馬千里君冒著酷暑,于2024年8月2日抵達西安。功夫不負有心人,在陜圖古籍文獻庫中,竟意外發現一冊未拷貝上傳的《正報》,其副刊《豳風》第一至第九期,完整刊登了《過江夢》的前九回!這些文字成功填補了小說開頭的空白。更令人驚喜的是,在后續整理中,發現1944年9月11日《正報》《豳風》欄目刊有一則啟事:

《過江夢》上卷已完,下卷待續。

由此可見,小說連載至第56期即暫告中斷。這一系列發現極大完善了《過江夢》文本,為張伯駒與民國文學史研究提供了更為全面翔實的史料支撐。

下午一時,結束了陜圖的工作,我與馬千里君飽餐了一頓羊肉泡饃,即轉赴西安市檔案館。雖無新的發現,但館藏1944年7至12月的《正報》修復版,字跡更為清晰,經比對原報,又校補《過江夢》二十余處未辨文字,亦屬重要收獲。下午四時,步出檔案館,八月的西安城,酷熱如蒸,熱風撲面。回望這數月來為追尋真相奔波的日夜,此刻終圓“過江夢”,心中滿懷激動與欣慰。汗水雖早已濕透衣背,卻渾然不覺,只因一切堅持與付出,皆于此刻有了意義。

三

自6月8日初現線索,經近兩月搜尋,從國家圖書館、上海圖書館至甘肅省圖書館,終借8月2日西安之行,基本集齊了張伯駒小說《過江夢》的五十六期連載。雖仍缺失五期,但整體故事脈絡已基本完整,并經反復修訂,形成近四萬字的初步文本。《過江夢》發現的消息一經發布,立即引起學術界熱烈回響,這也催促我盡快整理出版該作,以便學界深入研讀張伯駒與其作品。

陜西作為《正報》所在地,歷史文化底蘊深厚,高校與文化機構云集。抗戰時期,陜西因其特殊戰略地位成為大后方之一,匯聚了大量流亡民眾、學生與文人。他們將淪陷區見聞感慨傾注筆端,以藝術力量支援抗戰。《過江夢》正是張伯駒在此背景下創作的長篇自傳體小說,故事背景雖集中在北京、上海、南京等地,卻創作并發表于抗戰時期的西安,其文脈深植三秦。

著名作家賈平凹先生也特別關注作品的“中州情結”與陜西地域文化的交融,并欣然同意為《過江夢》作序。

人民文學出版社編輯部經審慎研讀,認為這部融合歷史鉤沉與文學意象的作品,應以更廣闊平臺面世。

《過江夢》即將由人民文學出版社出版的消息傳出后,引發學界廣泛關注,該篇小說的著作權歸屬更成為關注的焦點,當務之急是找到更確鑿史料。

為此,我又大海撈針一般,遍查各大圖書館、搜索引擎及拍賣公司,偶然發現西泠印社拍賣公司于2019年春季拍賣會,曾釋出一份長達56頁的張伯駒回憶材料,其中似乎含有其在西安編輯《正報》副刊的重要記錄。然而拍賣圖錄所呈現的圖片雜亂疊壓,字跡模糊,無法辨讀與《正報》相關的內容。

2024年12月,我與陳子善教授聚于周口師范學院張伯駒研究中心,言及該批史料。陳先生與西泠印社交好,答應協助聯系,盡力幫忙索取資料。2025年7月10日晚,我在鄭州參加“張伯駒戲劇藝術思想研討會”前期協調會期間,陳子善先生電話欣然告知:“西泠印社已找到張伯駒與西安《正報》相關史料照片,雖僅有四張,但其中兩張照片正是我們所需要的《過江夢》資料!”

這是兩張書寫于吉林省博物館專用信箋上的張伯駒自述材料,通篇鋼筆書寫,字體潦草,墨跡也因年代久遠已變得斑駁不清。自述標題為《為西安〈正報〉編輯付刊經過》,落款時間為“六八、七、十六”,即1968年7月16日。全文主旨如下:

1.背景:《正報》由西安中國銀行經理卞某出資,西安工礦調整處處長關德懋代管,1944年刊行,報社近張伯駒居所。張因工作與關相識,后因共同愛好而成摯友。秦隴公司停辦后,張常去報社聽哲學史家施天侔講荀子,并結識總編汪松年,開始為副刊撰稿。

2.副刊內容:張伯駒作有《交際草》《富貴貧賤》《四大金剛》等文及燈謎(如射“馮玉祥”“胡儒生”之謎)。此外,另有長篇連載小說《過江夢》,此為張伯駒為副刊所提供重要作品,原定二十回,實際完成十回。該小說創作背景特殊,系1941年張伯駒在滬被汪偽特務綁架拘禁期間所寫,是副刊核心亮點。

3.結局:1945年日本投降后,《正報》停刊。關德懋擬將報社遷到北平,并托張伯駒籌建,但因經理汪松年“吞沒”經費、機器及紙張,《正報》被迫告終。

從某種意義而言,這是當年的一份“交心”之作,關乎其能否“過關”,故內容可信度極高,幾無疑義。這份材料的出現,如撥云見日,為諸多問題的厘清提供了堅實證據。

作為目前發現的張伯駒唯一傳世長篇小說,《過江夢》可謂完整記錄了張伯駒親歷的“七七事變”及北平城淪陷等史實,以主人公的視角展現了抗戰時期的民族悲辛。小說采用傳統的章回體的形式,“以文載史”的創作手法,呈現了多重核心內容,通過諧音化的人物命名、虛實結合的故事敘述,全面回應了“文脈傳承”的核心命題。其中究竟隱藏了多少未知往事?讓我們屏息以待。