尋訪茅盾在北京的遺跡

茅盾不但是“新文學”的締造者之一,還是中國共產黨最早一批黨員。他生在南方、長在南方,革命勝利之前長期在南方生活、斗爭。新中國成立后,茅盾被委以重任,于是在北京定居下來,直至溘然長逝。算上他學生時代的3年,茅盾在北京生活了35年,在他85歲生命中,有四成多的時間是在北京度過的。可以說,北京是茅盾少小離家的方向,也是他桑榆之年的歸宿。

“除了多吃些北方的沙土,并沒新得些什么”

1913年夏,17歲的茅盾中學畢業,正在籌劃下一步的出路。恰好這時上海的《申報》接連數日在頭版顯著位置刊登了“北京直轄各校招生一覽表”,“這次招生是北京大學在辛亥革命后的第一次”,不但是改元以來“第一次招收預科生,而且第一次到上海來招,這對于長江以南各省中學畢業生想考北京大學者,是一大方便”。特別是,如果能到北大讀書也算是了卻茅盾父親的一樁遺愿——茅盾的父親沈永錫深受維新思想的影響,戊戌年間曾有諸多雄心壯志,其中之一便是進京師大學堂讀書。只可惜百日維新失敗,不久父親也臥病不起,壯年之際撒手人寰。茅盾這次投考北大,可謂天時、地利、人和都齊備了。在母親的支持下,茅盾報名參加了預科考試,并順利地成為北大的一名新生。

與茅盾同級的預科新生共有200多人,宿舍不在一處,有的學生住在沙灘新造的簡易宿舍,“紙糊頂棚,兩人一間”,房間“甚小,除了兩人相對的床位、書桌、書架之外,中間只容一人可過”,茅盾則被分配住在當時的譯學館內。譯學館的前身是1862年成立的同文館,是清廷迫于形勢而培養外語人才的學堂。1902年,清政府將同文館并入京師大學堂,次年“又議定將同文館改辦譯學館,在北河沿購置房舍一所”。民國成立后,譯學館停辦,改為大學預科所用。現在,譯學館早已無跡可尋,原址現在是最高人民檢察院等單位。雖然是舊房舍,但地方倒是挺寬敞,“兩層樓的洋房”,“樓上樓下各兩大間,每間約有床位十來個”,取暖用的是裝煙筒的洋式煤爐,“有齋夫(校役)生火”,不像在沙灘那里還得自己動手。

北京大學真正大放異彩是在新文化運動之后,而那時茅盾已經畢業離校了,茅盾讀書時,學校的氛圍遠不像后來那樣慷慨激昂,甚至給茅盾留下“學術空氣沉悶”的印象。而且茅盾性格內斂,行事謹嚴,也許是這些原因吧,就現有資料來看,茅盾當時沒有什么讓人過目不忘的豪壯言行。回憶起這段時光,茅盾也只是說:“除了多吃些北方的沙土,并沒新得些什么,于是我也就厭倦學校的生活了。”不過從茅盾日后的發展與成長來看,3年求學北京的時光給他的饋贈遠不止“沙土”那么簡單。

經人介紹,茅盾一畢業便進入商務印書館的編譯所工作,先是在英文部的英文函授學校修改學生們寄來的課卷,不久又調到國文部去譯書,得益于在北大的外語學習,這兩份工作茅盾做起來都游刃有余。茅盾在校時,北大“在全校積極推行外語會話。課堂上除國學課程外,其他課程都用外語講授。課外活動,如開會、講演、討論也多用外語”,甚至“在一些教員中,幾乎聽不到用漢語講話”。這種矯枉過正的情況直到1917年蔡元培任校長后才有所改變。

茅盾的外國文學課最初都是直接由外教來授課的,學校的外教有法國人、英國人、波蘭人、美國人等。除了英語之外,北大還要求學生們修第二外語,茅盾選的是法語,而且似乎還接觸過一點拉丁文。茅盾的英語能力不錯,偶爾還代同學捉刀,他先完成別人的英文作業,然后再完成自己的,雖然常有小錯誤,不過出手頗快。因此,當茅盾發現商務印書館“英文部中大家說話,多用英語”時,他還為可以提高自己的英文口語能力而竊喜。和外語習得同步的,是茅盾文學視野的大幅拓展。在讀預科之前,茅盾篤信“書不讀秦漢以下,文章以駢體為正宗”,視野狹窄,觀念守舊。進入北大之后,茅盾稱得上是刻苦攻讀,每年寒假都留在北京讀“二十四史”等,待到他進入商務印書館工作后,已經可以了無愧怍地自許為“雜”家了。茅盾的閱讀范圍之廣讓前輩同事特別訝異:“你不過二十歲,你哪有時間看這些書?”在現代文學史上,茅盾并不以學問家、翻譯家而著稱,但卻是由翻譯起步的。茅盾后來廣泛地論及中外文學,特別是外國文學。圍繞歐洲神話、類型文學、國別文學、經典名著、同時代的西方文學等主題,茅盾撰寫了300余篇評論、小傳、題解、前記、按語、附注、譯后記。不論是新版還是舊版的《茅盾全集》,外國文學相關的文章都有厚厚的6卷,可謂卓然成家。

值得一提的是,茅盾對馬克思主義的接受也始于翻譯。上海共產主義小組成立后,應李達的約請,茅盾在《共產黨》月刊第二號上發表了4篇譯文,后來茅盾坦言:正是“通過這些翻譯活動,我算是初步懂得了共產主義是什么,共產黨的黨綱和內部組織是怎樣的”,“從譯文中學得了這些共產主義的初步知識”。由此來看,那些咀嚼“北方的沙土”的日子,對于日后無論是作為大作家的茅盾還是作為最早一批共產黨員的茅盾來說,都可謂是影響深遠、受益終身。

“他讀作品比我們多,并且讀得仔細”

1949年2月25日一大早,茅盾同李濟深、沈鈞儒、章伯鈞、郭沫若等35人乘火車離開天津,中午十二時一刻“安抵北平東站”。對茅盾來說,這是他與北京闊別33年之后的重逢。茅盾不禁感慨:“譯學館沒有了,整個北京幾乎不認識了。”故地重游的愉悅與革命勝利的欣喜疊加在一起,內心的激動毋庸多言。

進京之初,茅盾等被安排住進了北京飯店。當時的北京飯店只有5層,系1907年擴建而成。人們今日所見的北京飯店,是后經1954年、1974年兩次擴建而來的。歷史上許多名流都曾在北京飯店下榻,比如孫中山1924年進京便曾在6501套房暫住,現在房門一側還懸掛著一個銘牌,明確標記著這個房間的特殊經歷。但茅盾此次進京住在哪個房間卻無從查考。說起茅盾在北京的暫住地,我倒有一個值得一提的發現。在北京香廠路和萬明路的十字路口西北角有一家東方飯店,民國時曾盛極一時,與北京飯店、六國飯店并駕齊驅,是四九城里最高檔的三大飯店。21世紀初,東方飯店在每間老客房外都掛了一塊牌子來介紹曾經入住的房客,其中313房間便赫然寫著“茅盾”。根據上面的介紹,“1949年7月至9月,茅盾在參加中華全國文學藝術工作者代表大會和中國人民政治協商會議第一屆全體會議期間,下榻于東方飯店”。而現有的年譜、傳記中對此卻沒有記載,想來也許是因為類似這樣因工作而統一安排住宿的情況太多了吧。盡管如此,東方飯店313房間也稱得上茅盾的一處舊居。

除了文代會和政協會議之外,茅盾還有許多工作。要建設新中國,百廢待興、千頭萬緒,茅盾的忙碌可想而知。開國大典之前,周恩來請茅盾出任文化部長,但茅盾并不打算在北京長住,而是希望去杭州西湖邊買房寫作。經過毛澤東、周恩來等的挽留、開導,茅盾最終同意留下來,兼任文化部長、中國作協主席以及幾個重要刊物的負責人等職務。1949年11月2日,茅盾在東四頭條主持文化部成立大會,文化部開始正式辦公;1950年元月,茅盾由北京飯店搬到文化部宿舍,開始在北京安家落戶。

當時文化部使用的是美國人創辦的華文學校的房舍,茅盾的宿舍是一座假3層的小樓,之前是華文學校教師的宿舍,一樓主要是廚房和飯廳,茅盾夫婦住在二樓,三樓是秘書以及孩子們住。茅盾住的是一號樓,二號樓分給陽翰笙,三號樓則數易其主,周揚、錢俊瑞、蕭望東都曾住過。在現在的朝內頭條社區內,有一幢倒T字形的3層大樓,正面有8根古希臘愛奧尼式的立柱,樓內有周巍峙題寫的楹聯、王蒙題寫的匾額,似乎都在默默地講述這里作為文化部大禮堂時“談笑有鴻儒”的熱鬧場景。我在查找資料的過程中發現,有好幾張茅盾與孫輩拍攝于20世紀六七十年代的合影,似乎都是以這座禮堂為背景的。只可惜,那座見證茅盾喜怒哀樂的假3層小樓已經沒有了。

由于身兼數職,茅盾每天要處理的事務非常多,其中有一件給我留下深刻的印象。1951年前后,時任捷克斯洛伐克駐華大使魏斯科普夫向茅盾反映:北京西郊的一座古廟里有明代的壁畫,沒有得到妥善的保護。其實,當時的文物主管部門已經采取了一定的保護措施,但茅盾仍然坦率地接受了大使的建議,并進一步加強了保護。而那座以壁畫而著稱的京西古廟,就是今天位于石景山模式口、人稱“小眾難約”的法海寺。想不到法海寺居然和茅盾還有關系。寺廟距離我教書的學校不遠,所以這段軼事讀來覺得格外親切。

茅盾本就是成名已久的老作家,對文藝界很熟悉,成為文化部長、中國作協主席之后,對文壇的發展就更加關注了。時任《人民文學》副主編的陳白塵曾對手下的編輯說,茅盾“讀作品比我們多,并且讀得仔細,有的他讀過的作品我們未必讀過,甚至也不一定知道”。茅盾確實讀得很認真,一邊讀一邊還隨手做一些批注和筆記,長則七八百字,短則10余字。想來,茅盾生前并沒有打算把這些零散文字公開發表,因此寫起來特別隨意、直接。比如關于《青春之歌》的開頭,茅盾認為“這一段的描寫,平鋪直敘,且不簡練”,非但如此,茅盾還把自己的思路寫下來,最后還不忘在括號里補充:“這是大概的輪廓,文字還要琢磨。”談到孫犁,他覺得:“孫的長篇《風云初記》《風云二記》,企圖較大,其中亦不乏佳章,然從整個看來,氣氛不夠,力量不夠,形式與內容不相稱。”讀完馬烽的《飼養員趙大叔》,茅盾講:“一看題目就知道是歌頌一個飼養員的。作者用力寫,但力竭聲嘶之態可掬。布局平板拙笨,篇中蕪蔓字句相當多。”類似這樣的“臧否”比比皆是。當然茅盾也并非誰都瞧不上,多年來他對于茹志鵑、陸文夫等的提攜便一直傳為佳話,并且以他那些不留情面的批評為參照,他的肯定就更加顯得難得。茅盾的那些批評能否令人信服,當然可以討論,但那些意見也正說明茅盾對藝術有獨到的看法和嚴苛的要求。

最令茅盾念念不忘的,還是文學創作。進京之前,他曾計劃寫《鍛煉》,按照設想那是一部5卷本的長篇小說,在香港時茅盾已經完成了第一卷。但新的身份、新的形勢、新的要求都使得先前的想法無從實現了。1951年底,茅盾受公安部委托,著手寫一部反映鎮反運動的電影劇本,1953年劇本脫稿,但是專業導演認為劇本太過小說化,不適合拍電影,礙于茅盾的身份和影響,一般人又不便操刀修改,于是這部劇本就被束之高閣了。1955年,茅盾獲批3個月的創作假,決定寫一部反映資本主義工商業社會主義改造的長篇小說,然而剛寫完大綱和部分初稿,假期就結束了,創作計劃又成了泡影。兩次努力都不成功,茅盾心中甚是苦惱,以至于在1956年、1958年答復作協詢問創作完成情況的例行公文中,茅盾忍不住向下級訴苦。

1970年元月,茅盾夫人孔德沚病逝。料理完后事之后,茅盾也病倒了。茅盾的身體一直都不算強健,而這次病情兇險,是他“病史中最危險的一次”。康復之后,茅盾在小樓里默默地把那兩部20世紀50年代的手稿銷毀了,說:“這兩部作品寫得都不成功,留之無用。”

“年老力衰,并有其他寫作計劃”

夫人去世之后,茅盾的兒孫搬進小樓來一同居住,但是平日里上班的上班、上學的上學,親朋故舊疏于來往,所以大部分時間仍舊是茅盾一個人在家里唱“空城計”,“整天無所事事,心情又不愉快”。此時已年近八旬的茅盾,罹患多種慢性病,視力很差,在給親友的信中,他起初還說是“三尺外不辨五指”,但沒多久,“三尺”就縮減到“一尺”了。由于長期服用安眠藥,茅盾時常“頭暈、手顫、腿軟、蹣跚”,到1974年四五月間,這種情況愈發明顯了。繼續住在樓房里,上下樓既不方便也不安全。因此茅盾提出換房申請,獲得批準。

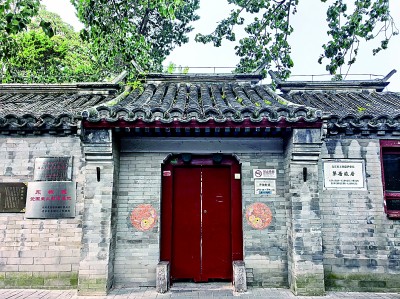

選房也很順利,先是看了位于東城小雅寶胡同的李德全舊居,然后又看了位于后圓恩寺胡同的楊明軒舊居,從實用的角度出發,茅盾相中了后者。即便是在北京,提起后圓恩寺胡同,知道的人也寥寥無幾,但若是提起南鑼鼓巷,恐怕就盡人皆知了。后圓恩寺胡同就在南鑼鼓巷的東側。許多南來北往的游客在南鑼鼓巷里走馬觀花,卻不知道這一帶還有許多名人故居,其中就包括茅盾在北京的最后一處住所。1974年年底,茅盾告別住了25年的文化部小樓,搬進了胡同小院。此后,除了1976年間為了加固房屋而暫住釣魚臺南沙溝高干樓的3個月外,茅盾一直生活在這條僻靜的胡同里,直至去世。小院宅門不算高大,但門口的兩棵十幾米高的白楊樹卻格外顯眼,自然而然地會讓人想起茅盾的散文名篇《白楊禮贊》。院內不算很規整,前后兩進,孩子們住在前院,茅盾住在后院,“那里自成一體,很安靜,不受干擾,房間又有大玻璃窗,光線充足,是讀書寫作理想的場所”,“臥室是他住過的臥室中最寬敞的一間,約有原來東四頭條五號大院一號小樓內臥室的兩倍大”,條件極大改善。

住在小院里,茅盾偶爾寫一寫舊體詩詞,雖然從內心里他覺得“詩詞是最反映真我感情的作品”,但是從藝術水準的角度來講,他也清楚:“自知所作,只是像舊體詩耳,意境仍然是雜文而已”,“近年偶有所作,都未發表,亦不求發表也”。此外,在搬家之前的半年左右,茅盾曾雄心勃勃地計劃續寫《霜葉紅似二月花》,寫提要、理脈絡、列人物,但因為看病、選房、搬遷,忙忙碌碌之中,續寫的事情便擱淺下來。20世紀70年代末,有讀者致信茅盾,建議其續寫《霜葉紅似二月花》,茅盾不無遺憾地請家人代復道:“年老力衰,并有其他寫作計劃,恐不能續寫《霜葉紅似二月花》了。我今已實足年齡八十三,不知尚能活幾年。”是什么“寫作計劃”竟讓續寫《霜葉紅似二月花》也得為其讓路呢?那就是茅盾當時正全力以赴的“回憶錄”,即后來的《我走過的道路》,這也是茅盾在后圓恩寺胡同的四合院里最重要的創作。

茅盾是許多重要歷史事件的親歷者,在搬進小院前后都曾有人建議他寫回憶錄,但是茅盾態度很嚴肅,認為“寫回憶錄單憑記憶是不夠的,需要查閱過去的報刊來印證和補充或糾正自己的回憶”,可當時的條件又不允許,因此遲遲沒有動筆。后來決定口授錄音,讓家人一邊錄一邊記,然后根據錄音和記錄整理成文稿,三管齊下,互為參照。1976年3月24日,小院里響起了一串串“上海話夾雜著烏鎮方言”的奇特口音,那是茅盾“手持話筒,靠在臥榻上”開始鉤沉記憶、講述往事。

通常,茅盾在午休后下午3點左右開始錄音,每次講大概兩個小時,晚上和上午躺在床上構思下一次的錄音內容。剛開始錄的時候,茅盾總怕空走了磁帶,以至于講的時候急急忙忙,完全打亂了腹稿。經過幾次磨合之后,錄音就順利多了。整個4月份,茅盾“幾乎天天口授錄音,像一臺開足馬力的機器”。到第二年秋天,茅盾看過整理稿后不滿意,“認為只敘述了經歷,缺乏文采,只有骨頭,沒有血肉”,“無法表現作家的風格”,決定在錄音的基礎上親自動手重新來寫,從中可見茅盾創作態度之認真。當時已是耄耋之年的茅盾,左眼失明、右眼視力只有0.3,扶筆寫作委實不易。茅盾寫回憶錄的事情一直是秘密進行的,并未向外界透露。直到1978年春節前后,胡喬木、林默涵等紛紛建議茅盾寫回憶錄,特別是時任人民文學出版社社長的韋君宜為籌辦中的《新文學史料》專程向茅盾約稿,茅盾不但一口答應下來,而且還欣然應允為刊物題寫刊頭。

文藝界重回正軌之后,有不少個人、刊物、團體向茅盾求字,每遇陽光燦爛、光線充足的日子,茅盾便在屋子西側南窗下的大書桌上揮毫潑墨。關于自己的書法,茅盾曾說:“我的字不成什么體,瘦金看過,未學,少年時曾臨董美人碑,后來亂寫。近來囑寫書名、刊名者甚多,推辭不掉,大膽書寫,都不名一格,‘新文學史料’五字,自己看看不像樣。”所以私下里,他自我調侃說:“我的‘書法’實在約約乎。”“約約乎”,即老上海話里隨意、草率、馬虎之意。據說當時新創刊的文學雜志,十之八九都是茅盾題簽的。寫詩、題字,以及應接不暇的約稿,把茅盾生生又擠成了一個“雜家”,他說:“我是寫小說的,寫詩我是外行,外行寫詩就是不務正業,所以仍就算是‘雜家’。”“雜家”的自嘲似乎說明,茅盾自始至終都惦記著小說創作。1980年,四川人民出版社重印了《霜葉紅似二月花》,其中的一段文字是茅盾特意修改的,為的是能與尚未完成的續篇銜接上,茅盾的孩子認為他“仍相信總有一天能重新把續篇完成”。不過當時茅盾最不遺余力的作品無疑是回憶錄,只可惜天不遂人愿,茅盾最終未能實現全部的寫作計劃,余下的部分是后人根據茅盾留下的錄音、資料等執筆完成的。

距離茅盾去世已經40多年了,他留下的文學作品、以他的名字命名的文學大獎仍然不斷引起人們的討論,所以茅盾可稱得上“斯人已去,風范長存”這8個字。在尋訪茅盾的過程中,我偶然發現,在與后圓恩寺胡同隔著一條南鑼鼓巷的黑芝麻胡同里有一所小學,“黑芝麻胡同小學”這幾個字也是茅盾題寫的。故居和小學是近鄰,一邊是老作家,一邊是紅領巾,一邊是高山仰止,一邊是紅日初升。聽著學校里那熟悉的喊操聲,心中不禁有一種歸來仍是少年的輕盈與感動。

(作者:馮雷,系北方工業大學副教授)