“最大限度地讓廣大群眾喜歡這部戲”

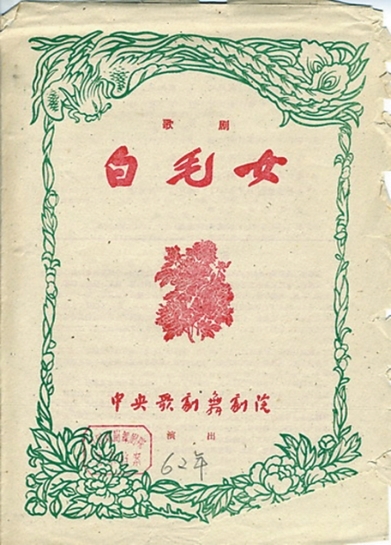

1962年演出《白毛女》節目單。

圖片均為中國歌劇舞劇院提供

2015年版《白毛女》演出劇照,蔣寧飾喜兒,高鵬飾楊白勞。

1945年4月,中國共產黨第七次全國代表大會召開的前夜,延安楊家嶺中央大禮堂,一出由延安魯藝集體創作的大戲首次上演。近千人的禮堂,擠得滿滿的,陳賡將軍是被擠在窗臺上看完的。演出是那樣感人,坐在臺下的毛主席也落了淚。這出戲,就是中國民族歌劇的開山之作——《白毛女》。

1942年毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》發表后,延安的文藝工作者和魯藝師生投身火熱生活,運用群眾熟悉的傳統戲曲、歌舞、民間音樂等形式,創作演出了《兄妹開荒》《夫妻識字》等小型秧歌劇,在“新秧歌運動”中深切體會到“為人民服務,文藝才有出路”的創作方向。在晉察冀抗日根據地廣為流傳的“白毛仙姑”的故事,再次激發了魯藝師生的創作激情和靈感,他們開始醞釀,以此創排歌劇。

這個民間新傳奇“借著一個佃家的女兒的悲慘身世,一方面集中地表現了封建黑暗的舊中國和它統治下的農民的痛苦生活。另一方面又表現了在共產黨領導下的新民主主義的新中國(解放區)的光明,在這里的農民得到翻身。即所謂舊社會把人變成‘鬼’,新社會把‘鬼’變成人。”歌劇《白毛女》的編劇之一、當年20歲的魯藝文學系學生賀敬之在《〈白毛女〉的創作與演出》一文中寫道。

歌劇《白毛女》是一次典型的集體創作,所有演職人員都對創作抱有極高的關切與熱情,毫無保留地參與討論、提供意見,涉及藝術的方方面面:表現手法要充分利用傳統戲曲的虛擬性,但也不能照搬;要有臺詞,但不能完全是話劇的,可以加入一些舞蹈;音樂不能是傳統戲曲的,也不是西洋古典歌劇的,要有中國民歌的基礎,還得有“白毛仙姑”傳說發生地河北的戲曲和民歌音樂元素等……當時,創作組具體負責人是魯藝戲劇系主任張庚,音樂創作組有魯藝音樂系的馬可等人,演員陣容也很強大。

沒有劇場,排練就在露天進行,這下大家提建議更方便了——附近的農民、路過的群眾看了歌劇,都可以說上幾句,魯藝師生更是“知無不言、言無不盡”。其間,質疑聲也不少:靠鬼怪故事吸引觀眾,是不是一種獵奇?人物古不古、今不今,是不是歪曲了中國農民的形象?有話劇加唱之嫌,到底是不是歌劇?這些意見像一瓢冷水,時常澆得創作者們寢食難安,但從未澆滅他們想“最大限度地讓廣大群眾喜歡這部戲”的決心。

這部以集體智慧兼收并蓄、博采眾長的作品獲得了巨大成功。解放區軍民都理解這部戲、喜歡這部戲,人們對深受壓迫的喜兒、楊白勞投入的同情,對萬惡的黃世仁、穆仁智投入的仇恨都極其強烈。扮演黃世仁的陳強,眼睛曾被憤怒的觀眾砸傷。扮演黃母的李波,在一次演出中,前半場演黃母,又在后面的群眾場面中改裝扮演了一個群眾角色,沒想到被臺下觀眾“一眼識破”,當場高喊:“地主婆混在群眾里了,把她拉出來!”去部隊演出時,為了保護演員,戰士們被要求一律不準帶槍。

這部作品早已超越藝術本身,成為教育群眾、鼓舞斗志的生動教材,也成了培養文藝工作者、指導創作的生動教材。歌劇《白毛女》在抗日戰爭、解放戰爭和土改中都起過巨大作用,很多戰士喊著“為喜兒報仇”的口號去沖鋒殺敵。無數年輕人因為這部戲,走上革命的道路。1946年,16歲的晉劇名旦郭蘭英,因為看了《白毛女》,義無反顧地告別了舊戲班,追趕著大部隊成為一名文藝戰士,直至成為“人民藝術家”。一代代文藝工作者,在《白毛女》的排演中汲取精神力量,成長為不同時期中國文藝事業的主力軍和代表性藝術家。

從抗日戰爭的炮火中一直演到今天的新時代,《白毛女》被多種藝術形式成功移植,經歷多次復排。每一次復排,都是一次自身完善和成長。

1962年,中央歌劇舞劇院歌劇一團為紀念毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》發表20周年,復排《白毛女》,王昆、郭蘭英、陳強、李波等演員參加,周恩來總理親臨觀看。據記載,這一次重排,是“動了較大的手術”,完成了最具代表性的一次定稿。1964年,中國歌劇舞劇院被國務院正式定名,馬可擔任院長,歌劇《白毛女》則成為肩負民族歌劇舞劇傳承發展重任的“鎮院之寶”。1985年復排演出的《白毛女》,其深入文化傳統根脈、貼近時代審美的音樂藝術形象更加熠熠生輝。2015年由文化部組織主創的復排,強調“守本創新”,回歸歌劇藝術本體,突出音樂性、歌唱性和旋律性,令《白毛女》成為“中國氣派、中國風格最有代表性的作品”。

縱觀中國歌劇舞劇院“前身”20年沿革以及建院后60多年的發展,百余部歌劇作品貫穿其間。從歌劇《小二黑結婚》《王貴與李香香》《槐蔭記》《劉胡蘭》,到歌劇《星光啊星光》《傷逝》《原野》《紅河谷》,都是按著《白毛女》所確立的創作方向不斷前行:關注現實、服務大眾,借鑒歌劇藝術、依靠民族音樂,講述中國故事。歌劇《白毛女》自誕生之日起,便成為中國民族歌劇的精神根基和藝術血統,如同回響在歲月長河里強勁而綿長的詠嘆。

2025年,歌劇《白毛女》迎來了延安首演80周年紀念。它是中國民族歌劇薪火相傳的火炬,更是我們繼續探索構建中國民族歌劇美學體系的精神坐標。

(作者為中國歌劇舞劇院黨委書記、院長)