懷念 | 周明:假如時光重來,我仍然愿意當(dāng)鋪路石

著名作家、編輯,中國現(xiàn)代文學(xué)館原副館長周明同志,于2025年9月16日在北京逝世,享年92歲。

周明同志1955年畢業(yè)于蘭州大學(xué)中文系,同年秋進入中國作家協(xié)會工作,曾任《人民文學(xué)》雜志常務(wù)副主編、中國作家協(xié)會創(chuàng)聯(lián)部常務(wù)副主任、中國現(xiàn)代文學(xué)館副館長等職。兼任中國散文學(xué)會常務(wù)副會長,中國報告文學(xué)學(xué)會常務(wù)副會長,冰心研究會副會長,《中國報告文學(xué)》雜志社社長。享受國務(wù)院政府特殊津貼。出版散文集、報告文學(xué)集多部。

周明同志在《人民文學(xué)》雜志工作期間,編發(fā)了很多重要作品,在文學(xué)界與全社會引發(fā)廣大反響。其中,1978年責(zé)編的報告文學(xué)作品《哥德巴赫猜想》對當(dāng)代報告文學(xué)發(fā)展影響深遠(yuǎn)。

編輯工作外,周明同志還筆耕不輟,著有散文及報告文學(xué)集《榜樣》《在莽莽的綠色世界》《泉水淙淙》《又是一年春草綠》《記冰心》《遠(yuǎn)山紅葉》《五月的夜晚》《那年冬天沒有雪》《為霞滿天》《雪落黃河》《山河水戀》等,主編《社會問題報告文學(xué)選》《五十年報告文學(xué)選》(3卷)《當(dāng)代散文百家鑒賞》《中國當(dāng)代散文檢閱》(4卷)《域外著名華人女作家散文自選集》(10卷)《中國新時期報告文學(xué)百家》(10卷)等。其中《歷史在這里沉思》(6卷,主編)獲全國圖書金鑰匙獎。

中國作家網(wǎng)特推發(fā)王子君《周明:一枚閃閃發(fā)亮的綠葉》一文,以表懷念。

周明:一枚閃閃發(fā)亮的綠葉

早春的北京,陽光清透得可以把人心照亮。90歲的周明笑容明亮地站在中國現(xiàn)代文學(xué)館主樓前,和樓前那些樹木一樣,遍身披滿陽光。將來訪者先約在文學(xué)館見面,是周明的慣例。這不僅是因為文學(xué)館是一個地標(biāo)性建筑,還因為他就住在附近,幾乎每天都會來文學(xué)館走一走。對文學(xué)館,他懷有深沉的牽掛。當(dāng)年,這座“文壇世紀(jì)工程”興建,周明擔(dān)任基建工程的法人和副總指揮之一,在工地上一住就是三年,直至嶄新現(xiàn)代、宏偉優(yōu)雅的文學(xué)館拔地而起。

今天,當(dāng)人們朝拜這座中國文學(xué)的最高殿堂,徜徉在文學(xué)的海洋里浮想聯(lián)翩時,不會想到周明曾為它付出多少的汗水與心血,但在周明,每每看到朝拜者、看到年輕的文學(xué)愛好者進進出出,他心里就覺得欣慰,就看見文學(xué)的繁榮,看見新時代文學(xué)神圣的、生生不息的力量。

編發(fā)《哥德巴赫猜想》,開啟新時期報告文學(xué)的黃金歲月

“我第一次陪同徐遲采訪陳景潤時,也是一個這樣艷陽高照的秋日。”陽光照進屋里,窗外樹葉金黃。周明興致盎然,思緒仿佛瞬間穿越到40多年前那個激情燃燒的年代。

20世紀(jì)后期,全國興起科技現(xiàn)代化之風(fēng),文壇亦隨之掀起一陣報告文學(xué)熱潮,被稱為“喚醒國人的一串春雷”。這其中,《哥德巴赫猜想》等作品更是轟動一時,報告文學(xué)創(chuàng)作在推動中國社會思想解放、撥亂反正、文化建設(shè)諸多方面作用特殊,極大地增強了文學(xué)作品的社會影響力。

在周明的記憶中,20世紀(jì)七八十年代的文學(xué)之路,特別是報告文學(xué)的創(chuàng)作并不平坦,很多作品發(fā)表前后都是“歷經(jīng)坎坷,爭議不斷”。

1977年9月,黨中央決定在1978年召開全國科學(xué)大會。科學(xué)的春天就要到來,《人民文學(xué)》編輯部敏銳地捕捉到“科學(xué)”這一重要選題,時任《人民文學(xué)》副主編、分管散文和報告文學(xué)的周明,和同事們萌生了最為樸素的想法:組織一篇反映科學(xué)領(lǐng)域的報告文學(xué),寫一位科學(xué)家。

1978年1月,《人民文學(xué)》雜志在新年第一期頭條發(fā)表徐遲新作:報告文學(xué)《哥德巴赫猜想》。

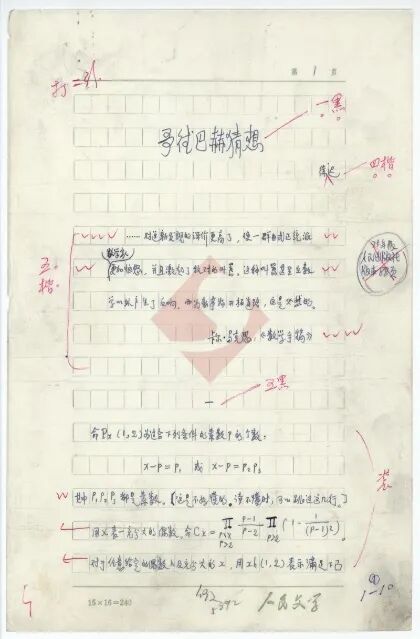

圖為《哥德巴赫猜想》手稿。

“寫誰?找誰寫?這兩個問題是對編輯眼光的考驗。對于報告文學(xué)來說,兩者選對了,作品就有了成功的把握。所以我們討論得非常熱烈,最終確定,寫陳景潤,請徐遲來寫。”一談到《哥德巴赫猜想》,周明的話語就如江河奔瀉——

為什么是陳景潤?

當(dāng)時,社會上流傳,有個外國代表團來華訪問,提出要見中國的大數(shù)學(xué)家陳景潤。可在中國沒人知道陳景潤是誰。有關(guān)方面好不容易才在中國科學(xué)院數(shù)學(xué)研究所找到他。年輕的數(shù)學(xué)家陳景潤,已攻克世界數(shù)學(xué)難題、被稱作“數(shù)學(xué)皇冠上的明珠”的“哥德巴赫猜想”,驚動了國際數(shù)學(xué)界,但在中國科學(xué)院,他是個充滿爭議的人物,有很多不食人間煙火的“笑話”,是個“科學(xué)怪人”。

為什么找徐遲?

周明在給徐遲打長途電話,邀請他來北京采寫陳景潤時,徐遲也問過周明。當(dāng)時,從事報告文學(xué)創(chuàng)作的作家并不多,但并非沒有其他人。周明說,你是詩人,但你做過新聞記者,也寫過報告文學(xué),比較熟悉知識分子。你用詩一樣的語言寫報告文學(xué),語言更美,更有感召力。你最合適。

63歲的徐遲從武漢風(fēng)塵仆仆地來了。他們第一次與陳景潤見面時,周明特意向陳景潤介紹說,我們《人民文學(xué)》特約徐遲同志來采訪你攻克“哥德巴赫猜想”難關(guān)、登攀科學(xué)高峰的事跡,準(zhǔn)備寫一篇報告文學(xué),在《人民文學(xué)》上發(fā)表。

周明是《哥德巴赫猜想》的編輯。從選題策劃、挑選作者,到聯(lián)系采訪事宜、陪同采訪、討論修改、編輯發(fā)排,他親歷了這一作品從孕育到誕生的全過程。整個采訪過程,周明記憶猶新。最難忘的,是陳景潤那間僅僅六平方米的宿舍帶給他的震撼。

在徐遲的筆下,“六平方米的小屋,竟然空如曠野。一捆捆的稿紙從屋角兩只麻袋中探頭探腦地露出臉來。只有四葉暖氣片的暖氣上放著一只飯盒。一堆藥瓶,兩只暖瓶。連一只矮凳子也沒有。”

“我和徐遲,還有年輕編輯王南寧,當(dāng)時真的是被徹底震撼了。哎呀,這就是‘科學(xué)怪人’的生活環(huán)境和生活方式。哥德巴赫猜想,這數(shù)學(xué)皇冠上的明珠,就是我們中國的數(shù)學(xué)家陳景潤,貓在這樣的房間里‘制造’出來的。”

40多年前的場景恍如昨日,周明講述著,難掩激動之情:“我只覺得心潮洶涌,當(dāng)初樸素的‘寫一位科學(xué)家’的想法瞬間升華了。陳景潤,他是這樣獨特、極具個性特色的科學(xué)家、知識分子。他的‘怪’,是對科學(xué)始終如一的純真和癡迷,是攻克科學(xué)難關(guān)所需要的一種特別的勁頭和榜樣力量,是當(dāng)被發(fā)掘的一種科學(xué)精神。我們也一定可以發(fā)掘到這種精神,一種引領(lǐng)時代的精神。”

回到招待所,周明立即和徐遲就如何梳理素材,怎么布局謀篇,怎樣塑造人物,提煉什么精神等一一展開討論。兩個人越聊越興奮,不知不覺就過了午夜。徐遲的創(chuàng)作激情徹底迸發(fā)了,嘩嘩嘩地寫起來。一個星期,他就完成了《哥德巴赫猜想》初稿。自然,周明成了第一讀者。讀完即和徐遲坦率地分享自己的讀后感。兩個人又討論、斟酌、修改。徐遲每改一次,周明都要讀一遍,談感想。那些天,他們隨時交流,隨時修改,反反復(fù)復(fù)直到定稿。

《人民文學(xué)》1978年1月號,頭條刊發(fā)了《哥德巴赫猜想》。一經(jīng)問世,果然像春雷炸響,震動了神州大地。

這部被稱為“新時期報春鳥”的《哥德巴赫猜想》手稿現(xiàn)收藏在中國現(xiàn)代文學(xué)館手稿庫中。中國報告文學(xué)繁榮至今的黃金時代從此開啟,周明和一代一代的編輯家們,正如評論家李炳銀形容的那樣,“用最豐沛的心血澆灌報告文學(xué)生長”。新時期中國報告文學(xué)的書寫和作家的創(chuàng)作,完全融入了文學(xué)編輯對這個澎湃年代和偉大時代的關(guān)切和共情、思考和表達(dá)。

但談及這一話題,周明卻謙遜地說,“我只是一個小小的配角而已”。

心握三個編輯“秘籍”,助推文學(xué)青年夢想成真

中國作家協(xié)會正在積極實施“新時代文學(xué)攀登計劃”,作為一名“老編輯”,周明非常關(guān)注并贊同這一活動。

作家、編輯家周明。

“在我國近現(xiàn)代出版史上,很多大師名家都做過編輯,如魯迅、茅盾、葉圣陶、沈從文等。他們在報刊編輯的陣地上,宣傳新文化和反帝反封建的思想,傳播新思想和新主張,成為獨領(lǐng)風(fēng)騷的人物。新時代的文學(xué)要發(fā)展,要繁榮,要從平原到高原,從高原到高峰,實現(xiàn)攀登計劃,也需要一大批思想敏銳、獨立思考、有擔(dān)當(dāng)情懷和學(xué)識廣博的編輯成為獨領(lǐng)風(fēng)騷的人物。因為編輯既是助力者、見證者,也是審美者和好向?qū)А]有一批甘為綠葉、甘當(dāng)‘助推器’的編輯,時代精品恐難以為繼。”周明這樣說。

文學(xué)編輯歷來被認(rèn)為是一項富有犧牲和奉獻精神的崇高職業(yè),在周明看來,編輯就是要為他人作鋪路石、作嫁衣裳、甘作綠葉,這是編輯的意義和價值所在。周明自己就是“鋪路石”,一直充當(dāng)著“綠葉”的角色。數(shù)十年的編輯生涯中,周明積累出了可圈可點的編輯“秘籍”。

編輯秘籍之一,要把陪同作者采訪、參與作者的創(chuàng)作過程視作義務(wù)。在這個過程中,要和作家交心、交朋友,碰撞出思想的火花,形成文學(xué)創(chuàng)作的合力。

他認(rèn)為,編輯在某種程度上不是一個獨立存在的個體,不應(yīng)當(dāng)將自己變成一個編輯匠,在一定的時候要參與作者的創(chuàng)作過程。陪同作家采訪,在旁做詳細(xì)記錄,可以為作家的創(chuàng)作提供資料參考,甚至幫助作家的寫作。任何有價值的文學(xué)作品,都應(yīng)是時代的縮影與折射,編輯陪同作家的采訪記錄,也是時代的佐證。

周明陪同徐遲采訪陳景潤,徐遲寫出了《哥德巴赫猜想》;周明陪同冰心采訪全國勞動模范張秉貴,冰心寫出了《頌“一團火”》;周明陪同黃宗英去西藏采訪女林學(xué)家徐鳳翔,黃宗英寫出了《小木屋》;最讓人感動的是,出于信任,她進藏區(qū)森林采訪之前,做好了“萬一發(fā)生意外”的準(zhǔn)備,將一封遺書留給周明……在一次又一次陪同作家采訪的過程中,周明是編輯,也是助手、朋友,將編輯的價值與作家的創(chuàng)作完美地形成了共振。

編輯秘籍之二,要對作家的創(chuàng)作有深入的了解,善于挖掘作者的創(chuàng)作潛能。

作為編輯,周明最得意的事是“挖”到了馬識途這座“富礦”。

1960年年初,26歲的周明奉自己的兩位領(lǐng)導(dǎo)張?zhí)煲砗完惏讐m的派遣,到成都找時任西南局宣傳部副部長的馬識途,請他給《人民文學(xué)》寫小說。馬識途當(dāng)即回絕:第一,我不會寫小說,我又不是作家;第二,我天天忙得要死,沒有任何空閑時間去寫小說。

一般人被這么拒絕后,肯定就打道回府了,但周明早就研究過馬識途的經(jīng)歷,知道他有一肚子故事可以寫,拿不到稿子不罷休。

他笑嘻嘻地說:“我不走了,你們四川不是興擺龍門陣嗎?等你有空,我想聽聽你擺龍門陣。”

馬識途只好請周明去家里喝茶,好早點打發(fā)他走。龍門陣還未擺完,周明就說:“你這故事都是非常好的素材啊,你把它寫出來讀者肯定喜歡。”馬識途開懷大笑:“你這個小伙子,和我擺龍門陣,擺來擺去,把我擺了進去。”就這樣,馬識途被周明“逼”成了作家,且一發(fā)而不可收,成了一座創(chuàng)作“富礦”。

不想后來馬識途因作品被打成“毒草”入獄,曾“恨”周明當(dāng)初軟磨硬泡讓他寫作。但他口說“恨”,實深藏感激,是文學(xué),使他的人生更加豐富多彩。

2017年初,周明收到馬識途贈寄的新著,有感于馬老的創(chuàng)作力,撰寫了《我多想讓他再恨我一回》的文章,深情回憶往事,“假如時光可以重來,我多愿馬老再恨我一回。”“103歲叟”馬識途讀到此文,幽默地給周明寫信:“現(xiàn)在我要告訴你,我還真要再‘恨’你一回了。”

馬識途有新書想出版,希望周明給他出謀劃策。

像馬識途這樣被周明拉進、磨進文學(xué)圈的人,還有王宗仁、柯巖等。他們都“罵”過周明,說是他把他們拉上了報告文學(xué)的“賊船”。

編輯秘籍之三,通過組稿洞察作者,大膽發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、扶持青年人才。

今天編輯組稿,一個微信或許就能搞定,但在20世紀(jì)的文壇,編輯外出組稿才是常態(tài)。周明全國各地奔忙組稿、約稿,和作家面對面,隨時碰撞出文學(xué)的火花。在這個過程中,他不斷地發(fā)現(xiàn)年輕的寫作人才,并給予他們無私幫助與扶持。

20世紀(jì)后期,周明去黑龍江組稿。到了綏化,他問綏化管文藝的負(fù)責(zé)人,你這里有沒有業(yè)余作者,有沒有年輕人喜歡文學(xué)的,我想跟他們見個面。他們說有,上海知青、浙江知青在北大荒兵團多得是,有喜歡詩歌的,有寫小說的,還有寫相聲的。

周明一聽,很興奮,顧不得天下著雨,顧不得地方同行勸阻,硬是連夜趕了20多里泥濘路,來到了兵團。

當(dāng)晚,一群年輕人來到招待所,有何志云、陳可雄……陸星兒最小,才十七八歲。何志云成名后,感慨地說,周明是他認(rèn)識的第一個編輯。他還寫了一篇文章,記錄了做編輯時的周明慧眼識人的這件往事:一位從北京去綏化組稿的編輯,偶然聽說了這些青年,走到他們中間,和他們談了一整夜文學(xué),點燃了他們的文學(xué)之夢……

北大荒的這個夜晚,給在偏遠(yuǎn)地區(qū)愛好文學(xué)的青年以欣喜、快樂和希望。在這群年輕人看來,來自首都的這位“大編輯”,手中、心中像是握有一把神奇的“助推器”,激勵著他們把文字變成鉛字,把夢想變?yōu)楝F(xiàn)實,把不可能變?yōu)榭赡堋?/p>

倡導(dǎo)編輯家為作者做更好的“嫁衣”

“捏把黑土冒油花,插雙筷子也發(fā)芽”。北大荒不僅是中國的糧倉,也是一片文學(xué)的沃野。

周明和北大荒兵團的“插隊”青年在一起,共憶父輩拉動“第一把犁”,喚醒沉睡荒原的故事;暢聊知青投身“冰天雪地”,翻墾茫茫黑土的趣聞;述說月明星稀讀書寫作,追尋文學(xué)理想的志向……談到這次東北之行,周明感慨地說:“其實,組稿約稿是作者和編輯雙贏的機會。對于作者來說,是存在被發(fā)現(xiàn)、被培養(yǎng)、被扶持的機會;對于編輯來說,是向作家學(xué)習(xí)、和作家一同成長的大好機會,有利于自己眼界、審美、胸懷、人生格局、意志品質(zhì)的提升與修煉。”周明說這番話的時候,笑容極為真誠。

周明《文壇往事》,中國大百科全書出版社,2022年8月。《文壇往事》收錄了周明對眾多文壇名家的紀(jì)念文字近70篇,接近30萬字。

事實上,在文壇,被周明發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、扶持的人不計其數(shù)。

“您做了幾十年編輯,您的作者因您編發(fā)的作品有了名,有了利,甚至有了各種地位時,周明卻仍然是周明,您難道沒有絲毫的失落感和妒忌心嗎?”我看著周明的眼睛。

“很多人這樣問過我。”周明自豪地笑了,“我說,每當(dāng)我看到有作者通過我編發(fā)的作品走向高高的文壇,我的內(nèi)心就無比喜悅。我今天也仍然這樣回答你。因為我的事業(yè)就是做編輯工作,就是給作者們鋪路,作嫁衣,做綠葉。我把這石子路鋪好了,我的作者們平平坦坦地走過去了,一步一步走上文壇,綻放出光芒,這等于是我的事業(yè)的成功嘛,我就有一份屬于自己的成就感。”《哥德巴赫猜想》火了后,徐遲走到哪里都有人請他簽名照相。他跟周明說,“我怎么突然成明星了。”周明樂道:“你現(xiàn)在就是明星。”周明全然沒有失落感,反而覺得老詩人很可愛。1996年年底徐遲去世,周明悲痛之余沉思,徐遲這面報告文學(xué)的旗幟不能倒。他向中國報告文學(xué)學(xué)會提議設(shè)立“徐遲報告文學(xué)獎”。他的提議被鄭重采納,最終由中國報告文學(xué)學(xué)會和浙江省湖州市人民政府聯(lián)合創(chuàng)立了報告文學(xué)的最高榮譽獎項——徐遲報告文學(xué)獎。2012年,鑒于周明對中國報告文學(xué)的卓越貢獻和影響力,中國報告文學(xué)學(xué)會授予周明“中國報告文學(xué)終身貢獻獎”。

一個優(yōu)秀的編輯家,也應(yīng)是一個思想家、社會活動家、策劃家,但同時也更應(yīng)該是作家。因此,做編輯,自己也要多寫。這是周明一向的倡導(dǎo)。多寫,可以多理解作家的甘苦,避免眼高手低、隨便槍斃作者的作品,培養(yǎng)自己寬厚平和、認(rèn)真細(xì)致的為人處事作風(fēng)。周明除了編輯工作,自己也一直堅持寫作,已出版散文、報告文學(xué)共20多種,他的很多作品,就是他陪同作家采訪、和作家們打交道的一種記錄和感想,風(fēng)格獨特。由中國大百科全書出版社出版的《文壇往事》,便是周明作為半個世紀(jì)文壇親歷者的一部散文回憶錄,收錄作品近70篇共27萬字,皆筆墨樸素,情意融融,別有滄桑。書中所涉眾多名家的珍貴往事,極具文學(xué)和史料價值。

一直以來,在中國文壇上,但凡關(guān)心中國當(dāng)代文學(xué)發(fā)展歷史的,沒有人不知道周明——除了編輯工作之大成,他也是一位出色的散文和報告文學(xué)作家;他促成了冰心散文獎和徐遲報告文學(xué)獎兩個重要獎項的落地生根;他促成了柏楊將珍貴手稿和文物文獻資料捐獻給中國現(xiàn)代文學(xué)館;他發(fā)起復(fù)修了白居易寫下史詩《長恨歌》的寶地陜西周至縣仙游寺,并憑著個人的人格魅力在這里辟出一片蔚為大觀的碑林……樁樁件件,都是可以載入中國文學(xué)史的輝煌記錄。60多年來,他親歷了中國當(dāng)代文學(xué)的風(fēng)雨,親見了一批又一批重要作家的成長。他更以在一些文學(xué)活動出現(xiàn)棘手問題時所展現(xiàn)出的出色協(xié)調(diào)、斡旋和解決問題的能力,被譽為“文壇基辛格”。這綽號式稱呼,卻折射出周明“文壇活動家”的形象。他熱情真誠,謙遜低調(diào),風(fēng)云不驚,相對于常規(guī)外交來說,他的文學(xué)外交更多一層純真高雅的含義。

談到寫作,我們提到了當(dāng)今文壇的一個現(xiàn)象:高齡作家新作不斷,似乎有一種活到老、寫到老的趨勢,而且越寫越老辣大氣,像王蒙、閻綱等。馬識途106歲時宣布“封筆”,但之后仍以不同形式在“創(chuàng)作”,直至前不久去世。

周明肯定地說,那是因為這個偉大時代賦予了他們無法熄滅的激情,是編輯對他們持續(xù)不斷的關(guān)注,激發(fā)了他們?nèi)碌乃季S、視野和創(chuàng)作動力,從而要把畢生有意義的事,有價值的思考,都寫下來。

“那您呢?您比他們年輕,打算寫到什么時候封筆?”這個問題也許有些冒失。但周明看著窗外霞光正滿天的景色,平靜而自信地說:“我也要向他們學(xué)習(xí),一直寫寫寫,慢慢地寫,把那些不可復(fù)制的文壇記憶,盡力化作溫暖光亮的文字,呈現(xiàn)給人們一個更加多姿多彩的文壇。”

“假如時光重來,我仍然愿意做編輯,當(dāng)鋪路石,當(dāng)綠葉,為時代做嫁衣裳。”聊起文壇往事和寫作的理想,周明容光煥發(fā),思維敏捷,笑起來榮而不媚。抬頭,他是一枚閃閃發(fā)亮的綠葉,不,他不只是一枚綠葉,他已然蔚成一棵樹枝繁葉茂的風(fēng)景,一道獨特的美麗風(fēng)景。

(來源:《中華英才》2024年第10期)