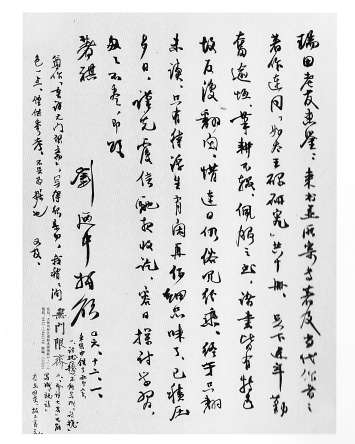

“忝在舊交,故不客氣” 劉乃中先生的一通手札

劉乃中先生致本文作者張瑞田手札

吃完飯,或是寫作疲勞了,我習慣到書架前翻翻書;目光所及之處,書脊挨著書脊,其上印著書名、作者、出版機構等信息。這一排排書脊很像鋼琴的琴鍵,有序地延展,有規律地起伏。盡管一些書仔細讀過,一些書只是瀏覽,但我很清楚它們從何而來,是在書店里買的,還是朋友贈送的,抑或通過網絡購得的。

今年夏天,因為北京高溫高濕,多居家避暑,空調的忙碌程度不亞于在大街小巷穿梭的快遞小哥。某日閑暇,去書架前站一站,和“老朋友”問聲好,一個薄薄的書脊引起我的注意——由我主編的《當代名家手札精品展》。我下意識地將其抽出,這是一本高28厘米、寬17厘米,僅97頁的特殊開本的書法集;一頁頁翻讀,仿佛回到了十二年前的深圳。

伴隨書寫工具的更替、手機電腦的普及、傳播方式的迭代,手札逐漸式微,成為今人的歷史懷想和文化記憶。基于此,我從2009年開始,不斷策劃當代文人、學者手札展,持續撰寫文章,試圖喚起更多人對手札的關注,我總覺得這些手札里儲存的人文資料和歷史信息,值得我們深究。在這樣的背景下,也就有了2013年深圳寶安舉辦的“當代名家手札精品展”。十二年逝去如飛,看著這些熟悉的手札,一些人、一些事,隨即浮現于眼前——手札是時間的鬧鐘,是情感的暖爐,是智慧的鏡子。

我把這本書法集拿到書桌前,細讀起來。這些當代文人、學者,在手札里談文論藝、暢敘家常,智慧的機鋒,躍然紙上。

劉乃中先生的手札就是其中的代表。劉乃中祖籍天津,在北京出生,1944年畢業于北平輔仁大學。他曾在中央新聞紀錄電影制片廠工作,被錯劃為“右派”后,到北大荒勞動改造,“摘帽”后進入吉林市圖書館工作。“文革”結束,徹底平反,他出任吉林市圖書館副館長,加入中國書法家協會、西泠印社,當選吉林省書法家協會名譽主席、吉林省文史研究館館長。2015年,劉乃中在吉林市辭世,距今整整十年了。

劉乃中學問淵博,書法、篆刻皆精,深得業界好評;趙樸初先生對劉乃中評價極高,親自推薦他加入西泠印社。1993年1月18日,趙樸初在致劉乃中、孫賢舒的手札中說:“……茲托牛克強同志返吉之便,帶上石章三方,其一擬求賜篆此詩末句,即:謳歌期見五洲同。另一擬刻‘少病少腦’四字,圓章乞刻一‘開’字,未知能蒙見許否?無厭之求,惶恐,惶恐!請于閑暇時為之,不敢過分干擾清神耳。”當他收到劉乃中刻就的石章后,很高興,多次使用。1995年,劉乃中又為趙樸初刻“居有竹”,趙樸初附呈一詞奉酬:“乃中先生為余刻一小印,文曰‘居有竹’。戲作小詞為報。調寄《憶江南》,敬希雅正。居有竹,不止兩三桿。縮有東籬陶令宅,愧無數畝子山園。聊藉一枝安。‘庾信《小園賦》:三桿兩桿之竹’。乙亥季夏。樸初未定稿。”

劉乃中與啟功先生有師生之情,啟功曾贈給劉乃中——這位命運坎坷的學生二十余幅書畫,還親自為他題寫齋號,并作詩《題〈劉乃中先生書法篆刻集〉》:“鐵筆追秦漢,柔毫繼晉唐。古華書藝古,千載見遺芳。戊寅秋日拜觀漢寬先生此冊備見學養之邃,功力之深。敬拈里句以志欽佩,即希印可。啟功具草,時年八十又六,病目未瘳,書不成字。”

我在吉林生活、工作時,經常去劉先生家中拜訪,向他討教書法學習的相關問題。老人家誨人不倦,一口京腔京韻,將書法的來龍去脈娓娓道來,不時穿插經史知識、藝文掌故,有的能聽懂,有的聽不懂。那時的我尚且淺薄,并沒有意識到這位來自北京的老派文人的好,直到離開吉林,才萌生悔意:為什么沒向劉先生躬身學習?喪失了求學問藝的最佳時機,損失不可估量……

不過,我對劉先生還是十分掛念的,每次回吉林都去拜訪、求教,劉先生也會把他新近出版的書法集、篆刻集送給我。2006年,我從吉林返回北京,寫了一篇文章《重訪無門限齋》,寄給劉先生指正。他看得很認真,糾正了文中的白字和錯字,同時,給我寫了一通手札,不忘指出我信中的瑕疵,依然是白字和錯字:

“瑞田老友惠鑒:來書并所寄專著及當代作者之著作,連同‘好太王碑研究’共十冊。足下近年勤奮逾恒,筆耕不輟,佩服之至。諸書皆有特色,故反復翻閱,惜連日仍俗冗紛乘,終于只翻未讀,只有待浮生有閑再仔細品味了。已積壓多日,謹先覆信,馳報收訖,容日探討學習。匆匆不盡。即頌著祺。劉乃中拜啟。”

在手札的左下角,劉先生指出我擾(誤寫成“撓”)、即(誤寫成“既”)二字的錯用,并言明“忝在舊交,故不客氣”。這通手札對我震撼極大,北方人多粗枝大葉,我寫文章潦潦草草、不求甚解,寫毛筆字也是任意揮灑、看重情緒,卻因此忽略了文字的準確。劉先生的告誡如當頭棒喝,教我警醒起來:是啊,一個寫作者,必須在字詞的使用上嚴格要求、精益求精。后來我再寫文章時,會反復推敲,但凡碰到疑難問題,向書本請教、向朋友請教,從而避免文字上的硬傷。

我把這本書法集從頭到尾讀了一遍,唯有劉乃中先生的手札,反復讀了幾遍,像當年聆聽他的教誨、研讀他的文章那樣,悉心感受這位老派文人的坦率、博學、真誠、優雅。