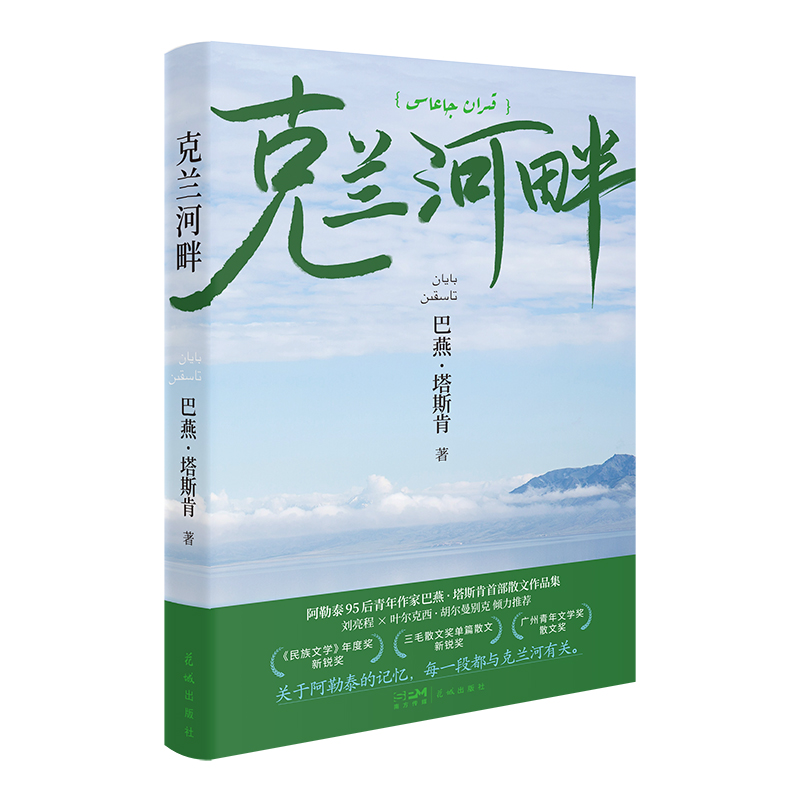

巴燕·塔斯肯新書《克蘭河畔》書寫家鄉與親人

9月13日,青年作家巴燕·塔斯肯攜全新散文集《克蘭河畔》回到故鄉阿勒泰,舉辦“我的家鄉 我的親人——《克蘭河畔》新書分享會”。不同于開在別處的新書見面會,這場在阿勒泰的新書首發,既有“去遼闊處——阿勒泰·花城文學周”開場首日的熱鬧氛圍,更有家鄉的親友、文友們從各處結伴而來的家常與溫馨。哈薩克語中的承諾珍貴而鄭重,這是一場關于“相見”的主題分享會。

首先是文字與地域的相遇:書中的文字最早創作于嶺南廣州潮濕的午后,書寫的是回憶中的克蘭河畔諾改特村鄉居日常;而最終在花城社結集出版,又從南國回到了誕生地阿勒泰。其次是作者巴燕·塔斯肯的雙城身份,他1999年出生于阿勒泰市,曾在廣州大學求學,畢業后回到了新疆。嶺南與天山的淵源早在多年前深種。最后是《克蘭河畔》與真實克蘭河的相見。克蘭河是阿勒泰市的母親河,書寫這條河流實際上是寫故事里的親人們,書寫家鄉的文字與被書寫的阿勒泰大地相見。

巴燕·塔斯肯分享道,正是寫作讓他重新發現克蘭河畔日常生活中的幸福,書中爺爺說:“人吶,幸福只看得見別人身上的,自己身上的是一點也看不見。”那些“地里的莊稼,圈里的牛羊,和伴我緩慢生長的萬物”,曾經見證著略顯單調的童年生活;“拾撿漂流瓶的爺爺、口耳相傳的尋牛記”等場景的細致刻畫,這些對個體生活的書寫,折射出從游牧到定居的歷史轉型。

伴隨在老人們身邊長大的滋味,使多年后的文字天然帶有沉靜又自然的底色,這些散文作品呈現了一個在天地曠野間自由成長的阿勒泰哈薩克族少年形象。同為哈薩克族作家,且有嶺南求學生活經歷的主持人阿依努爾·吐馬爾別克邀請了巴燕的父母在現場做了簡短發言,并說道:“現場來的很多都是老人,他們看著巴燕長大,為他的作品驕傲。這種溫馨與屬望讓我們感到受寵若驚。”