訪談 | 好奇的提問中,有兒童天真的眼光 ——訪第十二屆全國優秀兒童文學獎獲獎作家童子

童 子

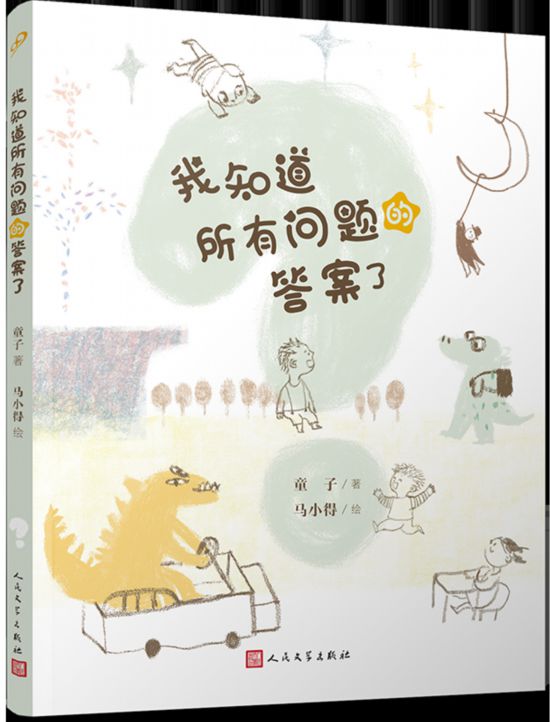

《我知道所有問題的答案了》,童子著,馬小得繪,人民文學出版社,2024年5月

記 者:祝賀您獲得第十二屆全國優秀兒童文學獎。詩集的名字叫《我知道所有問題的答案了》,但整本書讀下來,感覺重要的不是“答案”,而是“提問”。“提問”既是孩子理解世界的方式,也是您展開詩歌書寫的重要路徑。所以,請您先談談“提問”和“童詩”之間的關系。

童 子:您的發現很敏銳——有提問,才有了答案。提問是隱藏在這本詩集背后的東西,也是每個孩子在童年時做的最多的一件事。每個孩子來到世界上,都帶著一雙好奇的眼睛。每一件事物,每一個生命,都會讓他驚訝萬分。因為驚訝,他會去探索世界,對萬物發問。他好奇的事物太多了,而大人們早已忘記那些事,不再繼續好奇。這就是大人們經常回答不上孩子問題的緣故。這種好奇的提問,會讓童詩保持兒童天真的眼光。

記 者:以孩子的眼光看世界,是童詩寫作的普遍特點。在這部詩集中,有些作品體現了鮮明的兒童視角,有些則相對模糊化,只是進行客觀描摹,還有的更是采用成人甚至是老人的視角。您在寫作的過程中,具體是如何選擇視角的?

童 子:我在創作這部詩集之初,便有意識地圍繞一個主題展開創作。這個主題就是“贊美老人的智慧,歌唱兒童的天真”,即思考人生的兩端。詩中也有一個主角“我”。“我”有時是個孩子,有時是個成年人,有時已經暮年,但“我”在不同的年齡里,都懷著一顆童心看待生活、思考人生,并想要把自己知道的那些,告訴每一個人。

記 者:在詩集中,有些作品雖然采用兒童視角,但探討的問題卻比較“成人化”,比如關于“變老”“無聊”“宇宙”等。以兒童視角處理這樣的題材,如果處理不好,很容易淪為“成人腔”,不貼切。您是如何盡量避免這一問題的?

童 子:國內外不少優秀的兒童文學作品已經證明,為孩子寫作,不是“只為孩子寫作”,而是在滿足兒童文學特質的前提下,把成年人也納入讀者范圍。解決孩子們的提問,有時比考慮“這個問題他們到底該不該知道”更有意思。用和孩子平等交流對話的方式去創作,讓他在人生的每個階段都能拿起來讀一讀,我覺得是有意思的創作。

記 者:“當我是個孩子的時候”“當我開始長大”“時間走個不停”……從這些輯名來看,“時間”是這部詩集的一個關鍵詞。詩集中也有多首詩作聚焦這一議題,比如《為什么清晨和夜晚》《和時間捉迷藏》關注時間的流逝,《一歲和九十九歲》《萬物的午后》關注的是人在某個具體時間點的狀態。您為何特別關注“時間”?想通過這一元素表達些什么?

童 子:“時間就是生命”,這句話好像非常直白,或許因為真理都這樣直白。然而,時間多么神秘,明明非常珍貴,卻又很難喚起愛惜之心。多么神秘而難以捉摸,好像是我們擁有時間,又好像是時間擁有我們。當我們失去了時間,時間仍在嘀嗒不停。它讓我總是把目光投向高遠的天空,又一再回到真實的生活。描寫時間,就是描寫生命的意義,所以有《禮物》《要是沒有人告訴一個小孩》這樣的作品,探討生命的可貴之處在哪里。

記 者:詩集中的多首詩作體現出了哲理性。我印象最深的是兩首。一首是《閉上眼睛》:“閉上眼睛/一點兒也不害怕/因為還有黑暗//而黑暗/也沒什么可怕/因為世界還在”。寓理于境,自然貼切。另一首是《荒原上的白茅草》,全詩一上來就直接探討“死”與“生”的關系,極具議論性,末尾才以關于“荒原上的白茅草”的意象句收尾。這種處理方式很大膽。古人談詩,講究“理趣”,避免“理障”。在這方面,您的經驗是什么?

童 子:關于“經驗”的道理,我不是很能描述。詩歌確實是憑著經驗和思想寫出來的,但是具體的做法,我想,即使同樣的主題、同樣的材料,也會因為不同的經歷而不同。或許這才是重要的,在生活中敏感地去體會、感受,并記住自己的情緒波動。同時,不同個體對語法、詞匯的偏好,也都發揮著重要的作用。

記 者:關于童詩,您認為它最根本的特質是什么?它和我們通常所說的詩歌有本質區別嗎?有些相關研究著作,會根據接受對象的年齡和心理特征,將童詩細分為“幼兒詩”“兒童詩”“少年詩”等。作為童詩創作者,同時也是兒童文學編輯,您覺得這樣的細分對于創作實踐而言有無必要?

童 子:在我的理解中,童詩當然首先是“詩”,和我們通常說的詩歌一樣。從《詩經》開始發展到現在,從古詩到現代詩,童詩目前屬于現代詩的分類。它有現代詩的形式與內容,也有獨屬于自己的美學特征。至于把童詩再按年齡細分,對于少兒讀者或許是有必要的。

但無論分為哪一種,仍然需要是“詩”,需要滿足成人讀者的審美體驗。作為一名少兒刊物編輯,我覺得這一點很重要。因為,小時候我們或許只接受兒童文學,但長大后一定可以接受所有文學——包括兒童文學。一長大就拋棄童年時光,拋棄通過兒童文學繼續得到純真的心靈滋養,我覺得是一種損失。

記 者:這本詩集的特點是圖文并茂,青年畫家馬小得負責了其中的插畫部分。請介紹一下你們倆的合作情況,并談談插畫對于童詩出版的意義。

童 子:馬小得和我,因為漪然的“小書房”兒童文學網站而認識。我們是多年好友。這些年來,約請她為《十月少年文學》創作了許多詩歌插圖。這次合作是我們在圖書上的首次合作,因為對她的天分和才氣非常了解,相信她能把握各種風格,所以決定請她來為這部詩集繪制插畫。

和為雜志約的插畫不同,圖書插畫需要把握、考慮整本圖書風格的呈現。我自己當時提出的要求是,請她放棄習慣的畫風,以類似簡筆兒童畫的方式創作,多用線條,同時把書里的顏色減到最少。

詩歌相對來說是最接近心靈與情感的表達方式,而孩子更容易接受具體生動的視覺形象。圖文結合能讓孩子的視線留駐時間更長一些,去思考圖文之間的關聯,通過圖畫理解文字。就像我們在《十月少年文學》刊物上每期給童詩配以精美的插畫,對于童詩的閱讀推廣是有必要的,能夠讓更多孩子打開心扉,接收來自童詩的情感信號,與詩人的創造產生共鳴。

記 者:這次獲得全國優秀兒童文學獎,對于您的意義是什么?接下來的創作計劃是什么樣的?

童 子:這個獎的珍貴與重要,不言而喻,我的心里充滿感激。我知道,這不僅僅是對我一個人的鼓勵與肯定,更是對和我一同在童詩創作上努力用心的許多年輕詩人的鼓勵與肯定,他們大多具有國際童詩視野,汲取眾長,推陳出新。未來我們會帶著更多佳作出現在讀者面前。

接下來,我可以為自己的創作制定一些不需要那么高遠的小目標了。童詩當然還是最重要的,準備慢慢積累素材,再次完成一個主題式創作。然后,把最近的童話思路整理出來,繼續寫下去。近一年還喜歡上小說,在開心地嘗試中。