一把大刀的重量——郭澄清與他的《大刀記》

在文學(xué)史上,一個(gè)用生命書(shū)寫(xiě)抗戰(zhàn)記憶的身影巍然挺立。

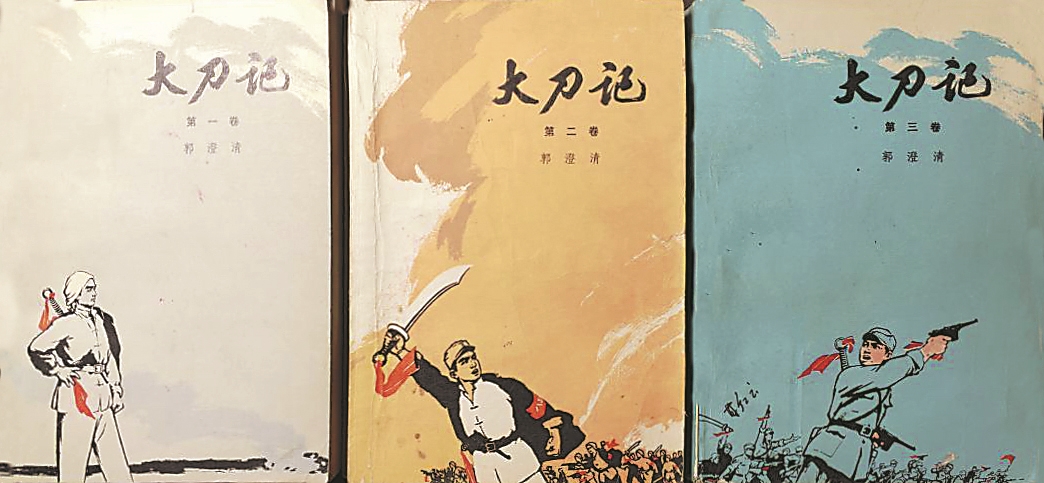

1975年9月3日,在北京某招待所一個(gè)清靜的房間里,我欣喜地接過(guò)郭澄清先生贈(zèng)送給我的三卷本《大刀記》。這部巨著剛剛由人民文學(xué)出版社出版不到一個(gè)月。作者提筆在每一冊(cè)的扉頁(yè)鄭重寫(xiě)下“敬請(qǐng)胡世宗同志教正”;落款墨跡深沉,“郭澄清 一九七五年九月三日”。

“九月三日”!這是一個(gè)多么值得紀(jì)念的日子啊!那時(shí)我未曾想到,手中這部還散發(fā)著油墨清香的抗戰(zhàn)巨著,竟是一位作家用生命最后的健康時(shí)光鑄就的文學(xué)豐碑——僅僅八九個(gè)月后,他便因腦血栓倒下,半身癱瘓卻依然堅(jiān)持創(chuàng)作,直至生命的終點(diǎn)。

從烽火中來(lái):一個(gè)作家的精神烙印

郭澄清的文學(xué)血脈深植于魯北平原的血與火之中。1929年生于山東寧津縣貧苦農(nóng)家的他,少年時(shí)便親歷了民族危亡的至暗時(shí)刻。1948年,19歲的郭澄清穿上渤海軍區(qū)渤海縱隊(duì)的軍裝,在解放濟(jì)南的戰(zhàn)役中目睹戰(zhàn)友的壯烈犧牲。一位連長(zhǎng)在彌留之際將染血的鋼筆交到他手中,說(shuō):“小郭,你很會(huì)寫(xiě)文章,你用這支筆把犧牲的戰(zhàn)友們的事跡寫(xiě)下來(lái),交給他們的后人。” 這句話(huà)如同靈魂的烙印、莊重的遺囑,讓不滿(mǎn)20歲的郭澄清立下了為民族存證、為英烈立傳的決心。

戰(zhàn)火停息后,這位經(jīng)歷過(guò)生死考驗(yàn)的年輕戰(zhàn)士做出了令人意外的選擇——放棄省城教育廳的職位,主動(dòng)申請(qǐng)調(diào)回家鄉(xiāng)寧津縣。1950年起,他擔(dān)任寧津縣直屬完小校長(zhǎng)兼一中教導(dǎo)主任。白天教書(shū)育人,夜晚伏案疾書(shū),他開(kāi)始系統(tǒng)收集家鄉(xiāng)的抗戰(zhàn)資料。在油燈搖曳的光影中,他完成了10萬(wàn)字傳記文學(xué)《馬振華英烈傳》,深情記述了在寧津犧牲的冀魯邊區(qū)抗日英雄馬振華的事跡。這部未能及時(shí)出版的遺珠,正是《大刀記》最早的初稿。

土屋孤燈:百萬(wàn)字史詩(shī)的淬火鍛造

1971年秋,已在文壇嶄露頭角的郭澄清做出驚人之舉:辭別環(huán)境優(yōu)越的省城濟(jì)南,回到寧津縣郭皋村的老宅。大家不解其意,他的回答樸素而深刻:“我是寫(xiě)農(nóng)村生活的作家,只有在農(nóng)村與農(nóng)民共命運(yùn),才能寫(xiě)出好的作品。離開(kāi)農(nóng)村,就等于魚(yú)兒離開(kāi)了水。”

迎接他的是一間不到8平方米的土坯房。屋內(nèi)陳設(shè)寒素:一張吱呀作響的破八仙桌,一盞煤油燈,門(mén)板上鋪著被卷,自制書(shū)架上堆滿(mǎn)資料。寧津的寒冬里,水甕結(jié)滿(mǎn)厚冰;炎夏時(shí),蚊蟲(chóng)肆虐。郭澄清裹著棉被寫(xiě)作,頭靠土墻沉思,竟在墻上磨出油亮的印記。更艱難的是他的帶病之軀——陳舊性心梗、肺結(jié)核、陣發(fā)性闌尾炎時(shí)刻威脅著生命,病發(fā)時(shí)他吞下急救藥繼續(xù)執(zhí)筆,困倦難耐便以辣椒提神,甚至用冷水澆頭。

郭澄清的寫(xiě)作桌旁始終圍繞著三類(lèi)“老師”:抗戰(zhàn)老戰(zhàn)士組成的“顧問(wèn)組”,給他提供真實(shí)的戰(zhàn)爭(zhēng)細(xì)節(jié);農(nóng)戶(hù)鄉(xiāng)親組成的“參謀組”,幫他打磨人物情感與方言表達(dá);他身邊那些愛(ài)好寫(xiě)作的業(yè)余作家組成的“挑刺組”,大膽地幫他雕琢文學(xué)技法。

黎明時(shí)分,他常獨(dú)自在村北田野踱步,在玉米地與溝坎間凝神駐足。那里曾是抗日大刀隊(duì)神出鬼沒(méi)的戰(zhàn)場(chǎng)。據(jù)村醫(yī)郭治明回憶,“他兩眼呆呆望著莊稼陷入沉思,我不敢打擾他進(jìn)入角色”。這種近乎苦修般的創(chuàng)作持續(xù)了三年,郭澄清終將個(gè)人記憶升華為民族史詩(shī)。

刀鋒上的舞蹈:《大刀記》的誕生與涅槃

1972年,《大刀記》第一部《血染龍?zhí)丁吠旮澹瑓s因故被擱置。郭澄清頂著壓力續(xù)寫(xiě)80余萬(wàn)字的第二部。1975年,正值紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利30周年,人民文學(xué)出版社緊急召他進(jìn)京修改文稿。在出版社紅磚小樓僅幾平方米的房間里,責(zé)任編輯謝永旺回憶說(shuō):“最多時(shí)一天發(fā)稿三四萬(wàn)字。”那可完全是用手一筆一畫(huà)寫(xiě)出來(lái)的呀!

1975年8月,《大刀記》三卷本正式出版,頃刻間掀起閱讀狂潮:在半年的時(shí)間里發(fā)行300萬(wàn)套,創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)的出版奇跡;連環(huán)畫(huà)版本更橫掃全國(guó),總印量突破3000萬(wàn)套。這部小說(shuō)受到人們的喜愛(ài),20余省出版社爭(zhēng)相重印,電影、話(huà)劇、評(píng)書(shū)改編遍地開(kāi)花,薛中銳的評(píng)書(shū)《大刀記》更是成為千家萬(wàn)戶(hù)的“聽(tīng)覺(jué)盛宴”。

刀魂不朽:血寫(xiě)的經(jīng)典與永恒的豐碑

《大刀記》以梁永生從復(fù)仇者到革命者的成長(zhǎng)軌跡,勾勒出魯北平原半世紀(jì)的烽煙畫(huà)卷。小說(shuō)開(kāi)篇題記:“山不在高,有‘仙’則名;潭不在深,有‘龍’則靈”——這“仙”與“龍”正是千萬(wàn)不屈的民眾精魂。郭澄清將俠義精神與革命敘事熔鑄一爐,主人公莽撞剛直的性格,在中國(guó)共產(chǎn)黨的引導(dǎo)下從“草莽義氣”升華為“革命豪氣”,書(shū)寫(xiě)了中國(guó)農(nóng)民覺(jué)醒的壯闊歷程。

2019年,《大刀記》入選“新中國(guó)70年70部長(zhǎng)篇小說(shuō)典藏”。2021年,在中國(guó)共產(chǎn)黨成立百年之際,它更躋身“紅色經(jīng)典初版本影印文庫(kù)”,與《紅旗譜》《紅巖》等并肩而立。

1976年5月,郭澄清在改編電影劇本時(shí)突發(fā)腦血栓致半身癱瘓。此后十三年間,他以口代手咬著鋼筆,枕被為墊堅(jiān)持寫(xiě)作。1989年8月10日中午,彌留之際的他讓家人抬來(lái)幾十斤重的手稿,囑托“爭(zhēng)取出版原稿”,隨即溘然長(zhǎng)逝。2005年,《血染龍?zhí)丁吩褰K獲出版,了卻了這樁跨越三十年的文學(xué)心愿。

2015年,由《亮劍》導(dǎo)演趙浚凱執(zhí)導(dǎo)的同名電視劇登陸山東衛(wèi)視,填補(bǔ)了魯北抗戰(zhàn)影視的空白——此刻距郭澄清離世已二十六載。當(dāng)梁永生揮舞大刀躍上熒屏?xí)r,觀眾中有位白發(fā)老者默默拭淚——他是郭澄清的故鄉(xiāng)舊友。此刻,村北那間土屋早已坍圮,但油燈下的身影仍如雕塑般清晰:“頭與后墻長(zhǎng)時(shí)間摩擦,竟出現(xiàn)了一個(gè)亮亮的圓球形的痕跡,故鄉(xiāng)人說(shuō),那是澄清用頭磨出的一個(gè)亮月亮!”

這把浸透血火的大刀,如今靜臥在文學(xué)史的殿堂。當(dāng)我們紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利八十周年時(shí),郭澄清用生命寫(xiě)就的啟示依然振聾發(fā)聵:“一個(gè)民族最鋒利的武器,從不是鋼鐵的刀鋒,而是記憶的重量與講述的勇氣。”他匍匐大地聆聽(tīng)草生長(zhǎng)的聲音,最終讓自己也長(zhǎng)成了深扎魯北平原的紅高粱——風(fēng)雨愈狂暴,脊梁愈堅(jiān)挺。