1959年,張愛玲想給美國人講一個(gè)聊齋故事

近年來,《聊齋志異》的改編勢頭不減,流行歌、動畫片不斷翻新。光是聶小倩故事,去年底至今就有老片新片在大銀幕搬演三次,最新的《聊齋:蘭若寺》甚至將其背景設(shè)定為民國。聊齋人物如此深入人心,將來或許會像哪吒一樣成為文化輸出的品牌。

早在六十多年前,張愛玲就想在美國傳播“聊齋”故事。1959年6月3日,她在致好友鄺文美的信中透露,自己曾向出版經(jīng)紀(jì)人提出“聊齋改編TV”的構(gòu)想,卻遭到對方否決:“她說一切fantasy〔幻想作品〕都沒銷路,(science fiction〔科幻片〕已不是fantasy)但鼓勵我想個(gè)方法在TV西部劇中灌入東方色素,如最近有個(gè)西部劇中夾進(jìn)一個(gè)日本武士切腹。”

這一回應(yīng)折射出當(dāng)時(shí)西方對東方文化的表面化想象,他們需要的并非深層文化敘事,而是獵奇式的符號點(diǎn)綴。張愛玲后期英文寫作屢屢遇冷,也意識到那時(shí)美國市場對中國故事的狹隘期待:要么是賽珍珠筆下的農(nóng)民,要么是開洗衣店的華人。張愛玲不愿妥協(xié)去重復(fù)這些刻板敘事。

張愛玲是堅(jiān)持自我風(fēng)格的作家,作品大多基于真人真事,喜歡寫有親身體悟的細(xì)節(jié)。她從小愛讀《聊齋》,晚年對狐鬼狂想曲興趣漸淡,更喜從中窺見人情世理。她坦言連《夜雨秋燈錄》《閱微草堂筆記》這類聊齋仿作都反復(fù)閱讀,興趣點(diǎn)總落在那些反映社會風(fēng)氣、真實(shí)感強(qiáng)的故事里。

回溯張愛玲在美國的經(jīng)歷,可知她想改編“聊齋”電視劇不是一時(shí)興起。1955年剛抵紐約,她就對電視劇本創(chuàng)作產(chǎn)生興趣;1957年眼見自己的作品《秧歌》被改編為拖沓的電視劇,很可能更堅(jiān)定了她要親手把握敘事的決心。至1959年正式提出構(gòu)想,實(shí)為多年醞釀的結(jié)果。

張愛玲與賴雅,1957年在美國

她對“聊齋”題材的鐘情,可在1956年7月找到端倪。張愛玲當(dāng)時(shí)已與美國作家賴雅(Ferdinand Reyher)定下終身,他們興奮地談?wù)撓乱徊綄懽饔?jì)劃,張愛玲提出兩個(gè)英文題目:Bridge of Filial Piety,The Corpse Driver——這是傳記作家司馬新披露的,可能得自賴雅日記。司馬新將它們譯成《孝橋》《僵尸車夫》,認(rèn)為取材于中國古代文學(xué)。

張愛玲文學(xué)遺產(chǎn)執(zhí)行人宋以朗認(rèn)為,Bridge of Filial Piety可能是“野史里清朝乾隆年間孝子王安為母建橋過河去跟和尚通奸的故事”,可譯作《孝子橋》。The Corpse Driver則顯得詭異,譯成“僵尸車夫”使他聯(lián)想到上世紀(jì)八十年代的香港僵尸電影,他認(rèn)為應(yīng)改譯《趕尸人》,指湘西“趕尸”傳說,宋先生好奇道:“寫法會不會像她喜歡的《聊齋》那樣呢?”

確實(shí)是《趕尸人》更合理。香港友聯(lián)公司于1956年3月出版發(fā)行過一本配有大量劇照的《湘西趕尸記》(英譯名:The Case of the Walking Corpses)電影小說,同年6月張愛玲也在友聯(lián)出過書,不知她會不會關(guān)注到此片?她當(dāng)時(shí)雖在美國,但兼任香港“電懋”公司編劇,需要廣泛搜集素材、留心影壇動態(tài),好友鄺文美也常寄贈香港報(bào)刊予其靈感。

而關(guān)于《孝子橋》,有個(gè)更確切的出處,也是在張愛玲閱讀經(jīng)驗(yàn)范圍內(nèi)的:清人韓邦慶著《太仙漫稿》小說集,《和尚橋記》一篇便是記敘這故事。

韓邦慶還撰有長篇小說《海上花列傳》,對張愛玲影響極大。她赴美前還寫信給胡適,發(fā)愿今后要英譯《海上花》。她確實(shí)做到了,并把書中的滬語對白譯成國語,大力在中西方推廣這部小說。

張愛玲從小閱讀的《海上花》是上海亞東圖書館出版的新式標(biāo)點(diǎn)本,由汪原放點(diǎn)校,胡適作序,劉半農(nóng)評介。此版細(xì)節(jié)如標(biāo)點(diǎn)樣式及書末“幾頁字典”,她到晚年都記得很清楚。

亞東版也附錄了《太仙漫稿》及相關(guān)《例言》,相信張愛玲不會錯過。

韓邦慶曾在《申報(bào)》做廣告,介紹《太仙漫稿》是“翻陳出新,戛戛獨(dú)造,不肯使一筆蹈襲聊齋窠臼。”但時(shí)人仍認(rèn)為它“筆意略近聊齋”。

《和尚橋記》不長,抄錄給大家品鑒:

余友曹子甡孫,自郾赴新鄭,道經(jīng)長葛之孝子橋。或曰:是和尚橋也。蓋乾隆末年,里有郭孝子,為和尚筑是橋云。

孝子幼喪父,母與某寺僧有私。孝子數(shù)幾諫,母內(nèi)自慚,然不能絕。孝子知母之不能絕僧也,陰禁不令通。僧故善媚,捧匜沃盥,惟母所欲;母亦昵事僧,無所不至。自絕僧后,母日思望,居不安,食不飽,寢以成疾。孝子懼,反招致僧以奉母,而母始瘳。

里故鄭地,溱洧環(huán)村北,阻僧所居寺。僧祁寒夜來,不免厲揭;既就孝子家宿,脛股若冰雪。母謂僧為己故,益痛惜之,自以腹熨貼令暖,齒震有聲,聞于孝子。孝子曰:“吾之忍而出此者,凡所以為母也。今若此,不為之所,且重得疾。”于是鳩工作橋。“孝子橋”以是名。他村相謾者,乃曰“和尚橋”。

既而母卒,孝子既哭而息,仰天嘆曰:“吾之忍而出此者,凡所以為母也。母今死矣,吾將有以報(bào)吾父。”乃以諷經(jīng)召僧。僧至,即靈前手刃之,首官請罪。官廉得情,擬流三年。嗚呼!孝矣。

一說:僧即孝子父。父故無賴,以事遣戍,祝發(fā)而逃。孝子請返初服,不許,然猶時(shí)歸家信宿,孝子陰衛(wèi)護(hù)焉。橋當(dāng)孔道,名“濟(jì)眾橋”,孝子藉其家財(cái)以筑之,非有他也。

張愛玲會選擇這一題材并非偶然。《和尚橋記》中郭孝子與母親復(fù)雜微妙的關(guān)系,與她自身經(jīng)歷形成某種映照。張愛玲在《小團(tuán)圓》中寫母親蕊秋的多段戀情時(shí)筆觸寬容,沒有把她當(dāng)作“風(fēng)流罪人”去審判,甚至帶有一份理解與悲憫,從西方小說、劇本里找到很多像她一樣的母親形象,去為她辯白:“她不過是要人喜歡她。”若張愛玲真的改寫成《孝子橋》,想必不會簡單批判倫理越界,而是透視人情深處的無奈與掙扎。

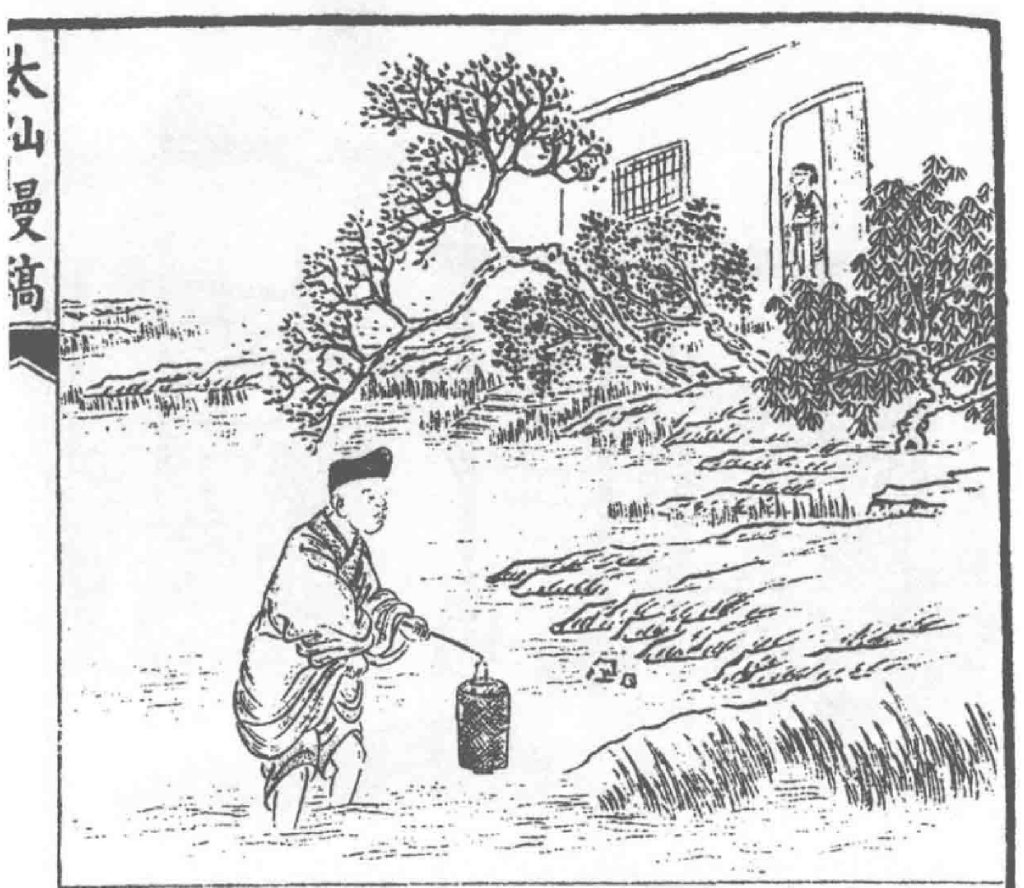

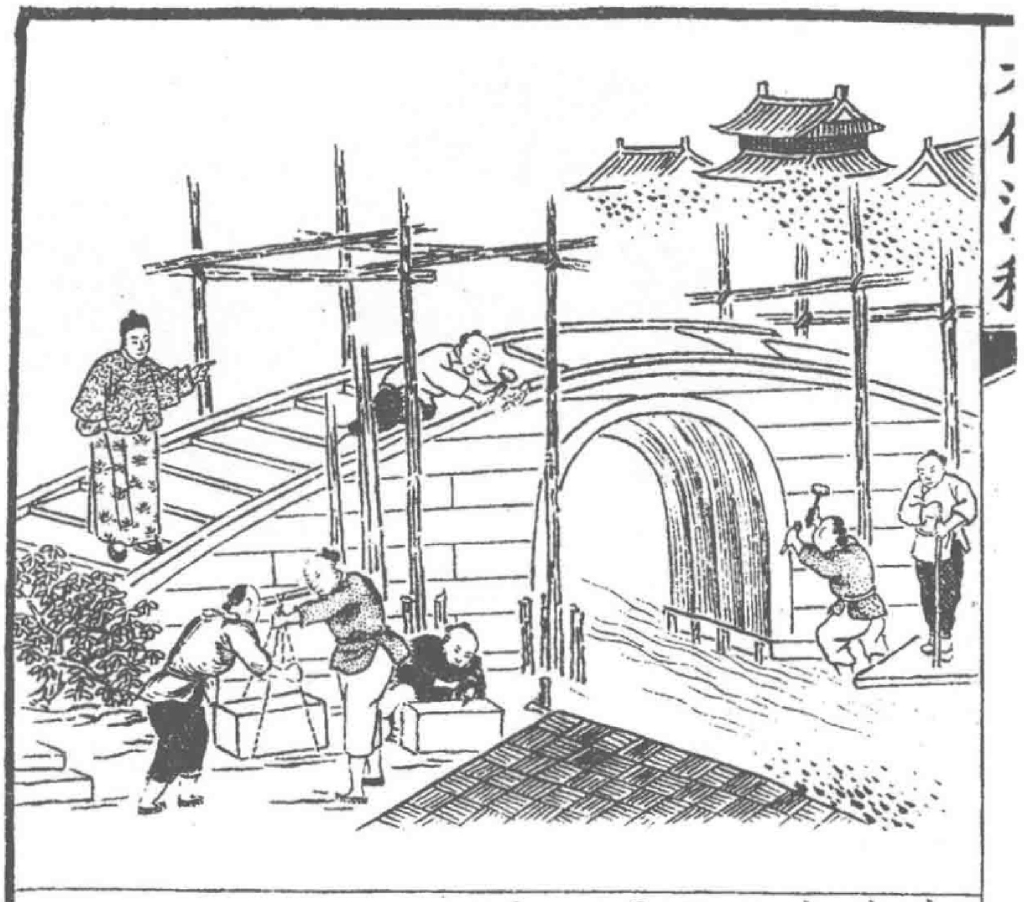

《和尚橋記》原版插圖,初載1892年《海上奇書》第二期

韓邦慶筆下的這座橋,有三個(gè)名字,可代表不同主題:“孝子橋”突出身為人子的孝行,“和尚橋”是別村人眼中的奇聞艷事,“濟(jì)眾橋”則有替父贖罪的意味。

直到今天,河南省長葛市仍有一個(gè)以橋?yàn)槊摹昂蜕袠蜴?zhèn)”,據(jù)《長葛縣志》記載,當(dāng)?shù)厍鍧澓由衔粲惺瘶蛞蛔冀ㄓ诿骷尉改觊g,因和尚募化,得名“和尚橋”,萬歷年間曾改名“濟(jì)眾橋”。對于韓邦慶所寫故事,當(dāng)?shù)匚氖费芯空卟惶蕾p,認(rèn)為是道聽途說。還有人認(rèn)為,全國的“和尚橋”不止一座,很難考究這“附會的傳說”起自何地何時(shí),又說明代小說已有這故事,但未列出證據(jù)。(見路志純主編《長葛史話》)

其實(shí),韓邦慶并非要坐實(shí)這個(gè)悖德故事,他在末段也記下了完全不同的版本:孝子父親犯了事遭流放,削發(fā)為僧逃回來,勸他還俗也不肯,時(shí)常在家留宿兩三日,孝子暗中掩護(hù)。孝子出資建造“濟(jì)眾橋”,因處關(guān)口要道,受惠的是大眾,不只方便他父親。殺僧情節(jié)自然是不存在了。

《和尚橋記》的動人之處在于,正文寫實(shí)展現(xiàn)了郭孝子的內(nèi)心掙扎變化,從多次勸諫到暗中阻止,母病兒憂,只好主動招僧來。他心疼母親,她憐惜僧人,三人關(guān)系由一座橋聯(lián)結(jié),母亡不啻橋斷,最終發(fā)生悲劇。

正如魯迅評《聊齋》“使花妖狐魅,多具人情”,韓邦慶也自謂“于尋常情理中求其奇異”,張愛玲則始終踐行著自己所說的“在傳奇中尋找普通人,在普通人里尋找傳奇”。她想要的“聊齋”相關(guān)改編,注定不是離奇鬼話,而是逾越常軌的人間悲歡。雖然張愛玲未能將“聊齋”搬上西方熒幕,但她的嘗試提示我們:真正的文化對話,從來不是投喂異域想象,而是講述那些跨越時(shí)空地域的人性共鳴。