藝術(shù)與救贖:弗朗西斯·培根的精神之塔

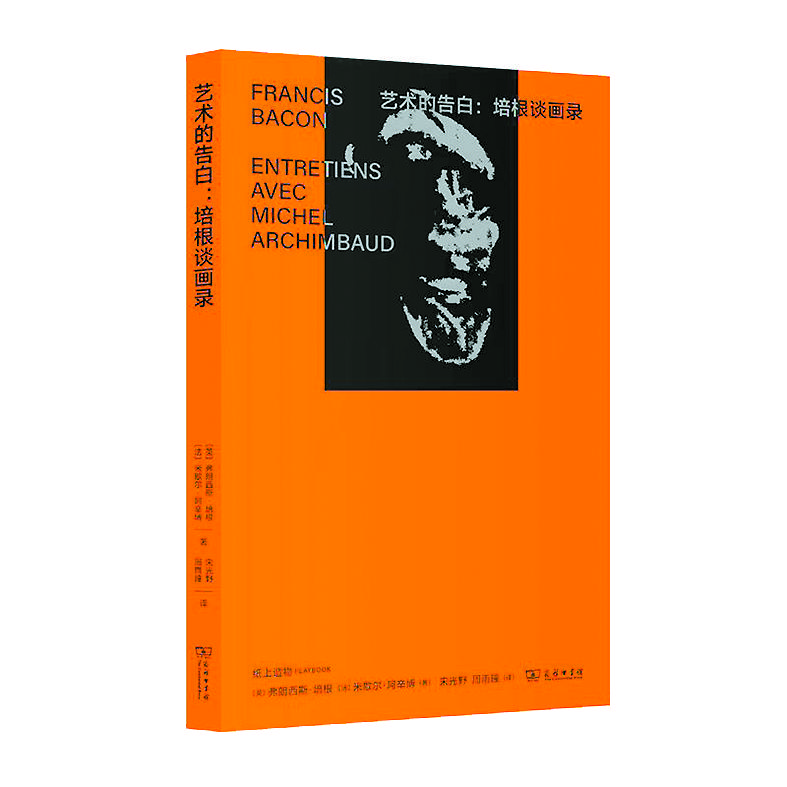

《藝術(shù)的告白:培根談畫錄》

[英]弗朗西斯·培根

[法]米歇爾·阿欽波 著

宋光野 周雨曈 譯

商務(wù)印書館2025年出版

英國(guó)畫家弗朗西斯·培根(1909—1992)的畫作似乎十分晦澀難懂。盡管培根在創(chuàng)作理念上與抽象主義、極簡(jiǎn)主義劃清了界限,并且他的呈現(xiàn)常帶有強(qiáng)烈的視覺沖擊力,但作為普通觀者的我們依然會(huì)覺得它們不可闡釋。即使是在后期較為溫情的肖像與人體畫中,赤裸、極端、真實(shí)、毫不妥協(xié)的情感也撲面而來(lái),人物的悲痛、歡愉、哀慟或憤怒如同裸露的創(chuàng)口,讓觀者驚訝顫抖,甚至想要咆哮。

事實(shí)上,在《藝術(shù)的告白:培根談畫錄》中,隱藏著一條有關(guān)藝術(shù)與救贖的線索。通過(guò)它,我們可以窺見這位現(xiàn)代畫家苦心孤詣營(yíng)造的精神之塔。

乍看上去,培根是一個(gè)堅(jiān)定的無(wú)神論者,他拒絕上帝,慶祝虛無(wú),踐行享樂(lè)主義的價(jià)值觀。他喜歡引用莎士比亞《麥克白》中的經(jīng)典臺(tái)詞來(lái)表達(dá)自己對(duì)存在的態(tài)度:“人生不過(guò)是一個(gè)行走的影子/一個(gè)在舞臺(tái)上指手畫腳的拙劣的伶人/登場(chǎng)片刻,就在無(wú)聲無(wú)息中悄然退下/是一個(gè)愚人所講的故事,充滿著喧嘩和騷動(dòng),卻找不到一點(diǎn)兒意義。”想想福克納那本著名的現(xiàn)代小說(shuō)《喧嘩與騷動(dòng)》,便可明白,這幾乎是所有現(xiàn)代藝術(shù)家共享的一種世界觀。矛盾的是,不論是在培根早期較為極端的創(chuàng)作和中后期溫情的人體肖像畫中,我們都能找到許多宗教意味特別濃厚的“受難圖”“教皇繪畫”和“悲劇歷史畫”。尤其是在晚年伴侶離世、身體每況愈下、哮喘病持續(xù)發(fā)作的情況下,他在死亡的陰影中創(chuàng)作出了更多的宗教宏大敘事繪畫。

培根真的是徹底的虛無(wú)主義者嗎?其實(shí)從《藝術(shù)的告白》中,我們可以隱約推斷出,培根的救贖正是藝術(shù)與創(chuàng)造力本身。批評(píng)家伊格爾頓在《文化與上帝之死》中寫道:“現(xiàn)代的歷史就是為上帝尋找一位總督。理性、自然、精神、文化、藝術(shù)、崇高、民族、國(guó)家、科學(xué)、人道、存在、社會(huì)、他者、欲望、生命力和人際關(guān)系:所有這些都時(shí)不時(shí)地充當(dāng)了被取代的神的形式。”如果我們以這個(gè)框架來(lái)審視培根,會(huì)發(fā)現(xiàn)在某種程度上,培根其實(shí)用繪畫替代了上帝,將其變成了自己在世俗時(shí)代的信仰。他談及創(chuàng)作中的意圖和意外的那些話語(yǔ),回蕩著神秘感和難以言說(shuō)性:“新畫作剛開始的時(shí)候,我確切地知道自己想要做什么,但我在畫的時(shí)候,突然,形象和方向仿佛從繪畫材料自身中始料未及地涌現(xiàn)。這就是我所謂的意外。”繪畫的完成伴隨著理性無(wú)法解釋的頓悟,在全神貫注的某一瞬間,藝術(shù)家似乎與上帝完成了沉默的對(duì)話。

培根說(shuō)自己厭惡形而上學(xué)與神秘主義,卻又反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己繪畫中的直覺:“我認(rèn)為是直覺創(chuàng)造了畫中的形象……直覺非常出乎意料地發(fā)生了,像是一場(chǎng)意外……以完全震驚的方式,生發(fā)出了某種完全不同的東西。既是一場(chǎng)意外,同時(shí)又是徹底的清晰歷然。”讀到這樣的話,老練的讀者會(huì)立即想起伍爾夫《到燈塔去》中的畫家麗莉,她在自己的孤獨(dú)中依靠著直覺上下求索,只為完成一幅偉大的畫作。在歲月的流逝中,生命隕落,海浪腐蝕了公寓,家庭被戰(zhàn)爭(zhēng)打碎,一切都是那么脆弱與易逝。再次回到了海邊的公寓,麗莉“帶著一種突如其來(lái)的強(qiáng)烈沖動(dòng),好像在一剎那間看清了眼前的景象”,隨著最后一筆的落下,她“終于畫出了在心頭縈回多年的幻景”。人的生命終究抵抗不過(guò)歲月的流逝,唯有藝術(shù)能夠不朽,能夠帶領(lǐng)藝術(shù)家實(shí)現(xiàn)他苦苦追索的“神秘靈交”。這種交流到底是什么,伍爾夫從來(lái)沒有說(shuō)清楚,培根在談及時(shí)也總是使用含糊不清、模棱兩可但充滿宗教色彩的語(yǔ)言。畢竟,如果創(chuàng)造力被祛魅了,就失去了其本身的神圣性。

繪畫不僅帶來(lái)了“神秘靈交”,也是作家獲得不朽情感的方式。在第二任伴侶自殺后,培根畫了大量紀(jì)念愛人的三聯(lián)畫。在1971年《三聯(lián)畫,紀(jì)念喬治·戴爾》的右聯(lián)中,粉紅色背景顯示出溫情的感覺,畫家和愛人互為鏡像,成了難以割舍的一體。只有在藝術(shù)中,他才能最終讓愛人獲得永恒,他們的身體、靈魂、生命才能夠緊密相連、相互交織,沒有什么情感比這更神圣、更強(qiáng)烈、更美好,也沒有什么事情比失去這樣的情感更痛苦、更心碎、更折磨。在生命的最后歲月里,培根把自己的精力幾乎全部獻(xiàn)給了繪畫,他畫自己的愛人,畫自己將死的肖像,捕捉血肉之軀的神韻與脈動(dòng)。這是一位藝術(shù)家面對(duì)死亡時(shí)深切的恐懼與哀悼,也是他面對(duì)世界的狂暴激情與最后的溫柔。

現(xiàn)代藝術(shù)以反抗宗教開始,卻終于構(gòu)建了另一個(gè)“上帝”。在重建“美神”的道路上,現(xiàn)代派小說(shuō)家追尋著福樓拜的腳步,操縱敘事視角,打破線性時(shí)間,將復(fù)雜多變的敘事風(fēng)格變成新的信仰。如果說(shuō)小說(shuō)家還有一只腳扎根在世俗的土壤中,那么在艾略特、龐德等現(xiàn)代詩(shī)人那里,我們看到了一種拒絕交流的純?cè)姷恼Q生。而現(xiàn)代繪畫則將這種精神求索推向了一個(gè)晦暗不明的逼仄之地。畫家們孤獨(dú)寂寞地探索著一種個(gè)人的神秘感覺,不為交流,只為構(gòu)建一座獨(dú)立于世俗生活的精神之塔。

培根的對(duì)談?wù)呙仔獱枴ぐJ波在前言中寫:“弗朗西斯·培根努力塑造自己的缺失。他對(duì)抗框限,對(duì)抗精準(zhǔn)表達(dá)與冥頑的絕望,結(jié)果是衰敗,空化,湮滅,變質(zhì),腐壞,不停地流血,滲出,痛苦。他不尋求沖淡、緩釋,他直面挑戰(zhàn),潛入最深處。他自深淵中歸來(lái),帶來(lái)可怕的怪獸,那是我們?cè)铚y(cè)到的物種,然而,在弗朗西斯·培根之前,不曾有人真正揭示過(guò)。”這樣的總結(jié)可說(shuō)是格外到位。