塞爾維亞與“中國制造”

塞爾維亞的各種中國痕跡

坐上由塞爾維亞首都貝爾格萊德到第二大城市諾維薩德的火車時,我驚呆了。

這火車我太熟悉了——除了座位更為松散和窗戶來自德國,從整體布局到細節,無論是行李架、指示屏,還是攝像頭,看起來都與我在國內乘坐的高鐵差不多——盡管速度沒那么快(最高運行時速200千米)。

列車內提供幾種Wi-Fi,且網速令人滿意。我快活地上網刷了半個多小時,車廂內傳來塞語和英語提示:本車已抵達終點站。諾維薩德和貝爾格萊德兩市距離80公里,在貝諾高鐵開通前,車程需1.5小時;現在,貝諾高鐵將其縮短為33分鐘。即使是停靠站數較多的城際列車,車程也不過50分鐘。

而下了車走進諾維薩德火車站時,我又一次驚呆了:如果忽略各種信息中的塞爾維亞語,這活脫脫就是個中國高鐵站嘛!

諾維薩德火車站大廳的左側墻壁上記錄著本站的歷史:在19世紀末誕生、在兩次世界大戰中損毀、戰后如何重建,以及——眼前這煥然一新的火車站是2022年剛剛建成。在二樓,還設有寬敞的休息室和兒童娛樂區。

拿出手機搜索才知道,貝諾高鐵是“一帶一路”的項目之一,是匈(牙利)塞(爾維亞)鐵路的一部分。

貝諾鐵路這一段又分為兩段,分別由中國中鐵和俄羅斯鐵路公司修建,2022年3月19日才剛剛通車。為了運行這條線路,貝諾高鐵一端的諾維薩德火車站2022年才改造完成,而另一端的新貝爾格萊德中央火車站至今只完成了地下部分,地上部分還是工地。

作為歐洲最古老的火車站之一,老貝爾格萊德火車站因為軌道問題及無法承接計劃中高鐵將帶來的人流物流量,已于2018年停用,現在是供游客們拍照的吉祥物式的存在。

盡管在歐洲各國的機場和街道看到華為和小米的大幅廣告牌已是家常便飯,但塞爾維亞的各種中國痕跡的密集度還是把我震驚到了。

去機場的路上,連續看到山東高速和華為的大樓(山東高速承建的E763高速公路是歐洲第一條由中國企業建設的高速公路)。

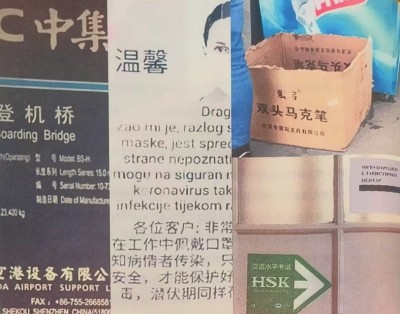

登上飛機前,乘客登機廊橋銘牌上赫然有一行中文“深圳XX公司”,路邊的報攤冰柜旁的箱子則是“慈溪市XX公司”。我不由心想:恐怕是從義烏進貨的吧?

哲學專業的我到貝爾格萊德大學哲學系里溜達了一圈,發現這里似乎才舉辦了漢語水平考試。而路邊小店的戴口罩提醒竟然是中塞雙語……

不知從何時起,中國網民們開始把塞爾維亞稱為中國的歐洲“巴鐵”或直接稱為“塞鐵”。2017年,塞爾維亞成為第一個對中國免簽的歐洲國家,而這只是個開始。2020年以來,疫情時期中塞友誼的存在感大幅提升,我在B站“沖浪”時也偶爾會被推送塞爾維亞總統武契奇的視頻。

這固然是因為中國和前南斯拉夫在歷史上的特殊淵源。在南斯拉夫社會主義聯邦共和國時期(1945—1992),中國和南斯拉夫的關系隨著南蘇關系和中蘇關系的演變而不斷變化,鐵托對內奉行的在蘇聯干預之外自力更生的路線和對外開展的不結盟運動,都在中、南兩國間創造了一種特殊的親近性。

在鐵托下葬的貝爾格萊德著名的花宮里,有兩面墻貼滿了鐵托葬禮時前來致哀的各國領導人照片。其中中國領導人的照片居于第一位。

南斯拉夫社會主義聯邦共和國解體后,中國與南聯盟(南斯拉夫聯盟共和國,2003年改國名為“塞爾維亞和黑山”)依然保持密切聯系。

1999年以美國為首的北約轟炸中國駐南聯盟大使館,則為這種關系增加了一層悲壯色彩,那是中國的又一重民族傷痛。如今,被炸使館原址處的紀念碑前,還常年有貝爾格萊德市民和中國游客敬獻的鮮花。

但像“巴鐵”和“塞鐵”這樣好玩的流行話語之下,現實不可避免地具有更多的復雜性:在2006年黑山公投獨立后,作為南斯拉夫最后繼承者的南聯盟也徹底成為歷史。鐵托苦心打造的“南斯拉夫民族”事實上已不復存在。

年輕人的認同已與父輩截然不同。和眾多東歐劇變后獨立的前社會主義國家一樣,塞爾維亞也在謀求加入歐盟,只是屢屢受挫。

這一復雜性在花宮旁的南斯拉夫歷史博物館的展覽中可以清晰窺見。博物館是一個狹長的矩形,一側是鐵托個人的永久展覽,另一側的主題則是南斯拉夫的歷史和現實。

在我們參觀時,博物館正與塞爾維亞當代藝術家合作展出一系列名為“N(ex)T Y(o)U”的交互藝術裝置。藝術家們引導人們將鐵托時代的口號和價值插入到當下市場經濟的公關和營銷邏輯之中,激發人們重新審視和思考鐵托主義-社會主義的價值取向。

在我們到達貝爾格萊德的第二天,塞爾維亞總統武契奇連任成功。在中國,武契奇因為“兩米巨人在特朗普面前委屈坐小板凳”“為疫情向歐盟求援被拒灑淚”“親自迎接中國醫療隊和援助物資”“官方認證中文諧音梗577”等為網民所熟悉。

在2017年塞爾維亞對中國免簽后,大量中國人來到這里碰運氣、做生意、尋求機會。這些人的涌入、參與社會事務,以及基礎設施建設的環境問題,往往被連帶質疑其必要性,也成為當地人疑惑和爭議的主要方面。

而在塞爾維亞工作、生活的中國人看來,塞爾維亞是南歐、東歐國家中為數不多的頗有活力的國家。他們頗能共情武契奇政府的務實風格——相比老齡化和經濟衰退的其他國家,塞爾維亞近年來經濟持續增長,年輕人的工作機會增加,這兩者雙管齊下,使尚屬清貧的社會頗有欣欣向榮之感。現政府給退休老年人發錢和安排旅游,效果頗好,這直接反映在了選票上。

事實上,在塞爾維亞旅行期間,筆者也多次體會到一種仿佛身處20年前中國省會城市的莫名熟悉感,我弱弱地稱之為“經濟第一、發展第一”時代特有的混雜和粗糲。

正如新貝爾格萊德中央火車站,貝爾格萊德國際機場也是雨水與爛泥齊飛,出發區相當漂亮,到達區卻是一片臨時搭就的板房,黑車司機快樂拉客。馬路上車輛飛馳,行人過馬路必提心吊膽,完全沒有西歐那種過馬路頭也不抬的安全感。

在貝爾格萊德市中心,繁華的街道有價格高昂的奢侈品店,有大量ins風的網紅店(以粉色、藍色基調為主,簡約裝修很有風格),也有垃圾和狗屎的“點綴”。鋪著紅白格子桌布的塞爾維亞傳統餐廳供應的傳統烤肉、雞湯、蔬菜湯和小牛肉湯超對我的“中國胃”,物美價廉又量大,而人滿為患的各種精致料理網紅餐廳卻中看不中吃。

在離開貝爾格萊德的路上,頭發已經白了一半兒的司機大爺用磕磕巴巴的英語給我們指路:這兒曾是中國銀行,后來搬到了那兒……在快到機場時,我忍不住問出了一直徘徊在嘴邊兒的問題:“如果年輕人對‘親中’態度曖昧,頗有爭議,那么您這個年紀的人群是什么態度呢?”

在我解釋了幾遍后,司機大爺用磕磕巴巴的英語組織了幾遍句子回答:“中國不是故事的全部。在我看來,塞爾維亞試圖和中國搞好關系,正如塞爾維亞試圖和歐盟搞好關系,和俄羅斯搞好關系,和美國搞好關系……我們曾經有戰爭,現在我們想生存和發展……”

于是,我半是羞愧半是豁然開朗地明白了那種隱隱約約的熟悉感的來源,都只是在立足于自身求得人民的生存和發展。在這個意義上,我體會到的,不是一種簡單的發展道路的相似性,而是塞爾維亞人一如中國人想要獨立自主和發展的心。

(本文摘自“列國紀行”之《生命的清水燒》,作者駱怡男為中國留學生、哈佛大學在讀碩士研究生,本書由“列國紀行”系列叢書編委會編,外語教學與研究出版社2025年4月第一版)

文字由燕嬋整理