英國現代詩人眼中的中國抗戰敘事

美國攝影師羅伯特·卡帕在日軍空襲漢口后拍攝的照片 資料圖片

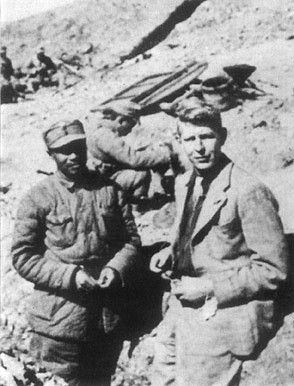

奧登在戰壕中 資料圖片

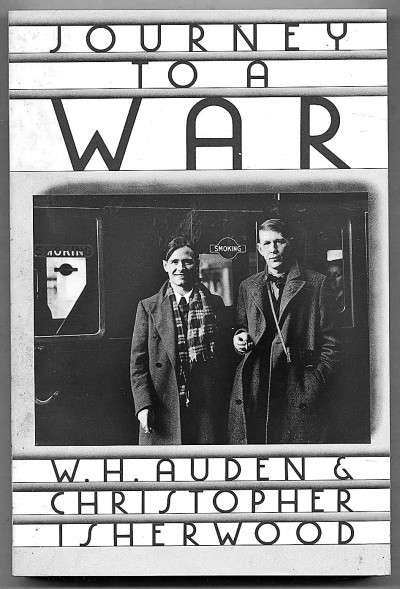

《戰地行紀》封面 資料圖片

2025年是世界反法西斯戰爭勝利暨中國人民抗日戰爭勝利80周年。英國詩人奧登(W. H. Auden)與燕卜蓀(William Empson)都在中國親歷過那一歷史時期,并以詩歌形式記錄了他們當時的見聞與感受。雖然這些作品只反映了中國抗戰宏大歷史的一小部分,但它們從一個側面控訴了日本侵略者的罪行,表現了中國人民所遭受的苦難以及抗爭,有其獨特的文獻價值。

奧登的戰地行

奧登(1907—1973)是20世紀最重要的英國詩人之一。1938年,奧登與作家克里斯托弗·伊舍伍德一同前往中國,目睹了抗日戰爭爆發初期的戰地現實。他們的所見、所感共同構成了紀實與詩歌結合的作品——《戰地行紀》(Journey to a War,1939)。該書以伊舍伍德的旅行日記為敘事線,融合了63幅圖片解說以及奧登的27首十四行詩,是一部重要的紀實文學作品。奧登的27首十四行詩中有21首被收錄到《短詩全集》中,由此得名《中國十四行詩》(Sonnets from China) 。

在西方的“東方主義”敘述中,東方常被賦予濃厚的神秘色彩,成為異國化的想象空間。中國反法西斯戰爭爆發后,在絕大多數作者仍舊停留在幻想階段時,奧登和伊舍伍德前往中國的決定使他們成為真實東方的見證者,他們的記錄也顯得尤為珍貴。

在《中國十四行詩》的第12首結束語中,奧登把“南京”與臭名昭著的法西斯達豪集中營并列一處,并指出“那里的生活意味著噩耗”,從而影射在1937—1938年駭人聽聞的南京大屠殺,這是少見的從英國人視角對歷史做出證明的例子。

第13首詩題為《中國士兵》,創作靈感來源于詩人1938年3月至4月在中國東部前線的行程。根據旅行日記的記載,奧登一行人在鄭州、徐州、上海等城市目睹了當時艱苦的抗戰環境,在奧登看來,戰爭對個人造成了深重的傷害。在這首詩中,“(士兵)被使用在遠離文化中心的地方:/被他的將軍和他的虱子所拋棄,/他雙眼緊閉躺在一條厚棉被里,/然后就泯無蹤跡”。奧登在對逝者展現應有的尊重:“當他在中國化身塵埃,我們的女兒才得以/去熱愛這片土地,在那些惡狗面前/才不會再受凌辱;于是,那有河、有山、/有村屋的地方,也才會有人煙。”

同樣以中國士兵為主題,第14首十四行詩描述了戰地醫院中救治受傷士兵的情景:“他們活著,受著苦;已盡了全力:/一條繃帶遮蔽了生氣勃勃的人世/他對于這個世界的所有認識/僅限于手術器械提供的醫治。/如此躺著,彼此相隔如不同世紀/——真理對他們來說就是忍受的程度。”據旅行日記記載,奧登和伊舍伍德曾到訪河南的兩家醫院,親眼見到了在日軍飛機轟炸中受傷的士兵。該詩突破了傳統戰爭詩中的英雄主義敘事,此時疼痛已剝奪了士兵們交談的愿望,他們在極度痛苦中用沉默表現出對生命的渴望。

面對中國水深火熱的處境,奧登在第17首十四行詩中暗示了當時國際社會對戰爭的態度。其中,有一種聲音勸告人們追逐享樂,放棄抵抗:“天真一如所有虛幻的愿望,他們使用/心中幼稚的語言,/告訴那些不假思索的身體享樂的必要:垂死者和戀人很快分別/聽到他們的話,只能以一聲干巴巴的口哨回應。”他們鼓吹享樂,而真正受苦的“垂死者和戀人”聽到這種鼓噪,也只能以一聲無奈的口哨相對。奧登在詩中將這個群體比作“舞蹈家們”,他們無視他者的苦難,“想想本年度什么讓舞蹈家們最滿意:/當奧地利死去,中國被丟到一邊,/上海一片戰火,而特魯埃爾再次淪陷”,正如約翰·弗勒在《奧登指南》中所言,“這種意欲逞歡的快感讓部分人對奧地利、中國、西班牙的事態感到快意”。奧登在結尾處揭露了這些“舞者”的綏靖或孤立主義態度:“法國向全世界說明她的情況:/‘處處皆快樂。’美國向地球致辭:/‘你是否愛我,就像我愛你那樣?’”法國的粉飾太平,美國的曖昧孤立,這兩種態度都是在回避正義。奧登將二者并置,提醒讀者警惕“歡愉”與“自戀”。詩歌整體以冷峻、諷刺的語氣批評了當時國際社會的冷漠,呼吁人們關注他人的苦難,反思自身的責任。

前文提到,《戰地行紀》中有部分詩歌未能收錄進《中國十四行詩》組詩,其中就包括記錄1938年日軍轟炸漢口的詩。這首詩開篇真實地記錄了空襲前的場景:“是的,此刻我們已準備去承受;天空/如發燒的額頭在抽搐;痛苦如此真實;/摸索著的探照燈會突然揭示/那些小小天性,直令我們哭泣哀慟。”從“探照燈”一詞可以得知,這次空襲發生在夜間。配合《戰地行紀》中的旅行日記,很容易讓人聯想到1938年3月15日日本對漢口的空襲。據伊舍伍德記錄,當時“空襲警報聲開始尖叫起來。最響亮的一個警報器,在河對岸很遠的地方咆哮著,聲音活像一頭生病的母牛”。他與奧登一起爬上外灘的美國銀行大樓天臺。因為停電,電梯停駛,只能在伸手不見五指的樓梯間摸索上行,看到“璀璨的月光照亮了揚子江和整座黑漆漆的城市”。街道空空蕩蕩,一片死寂。隨后,漢口成為轟炸機的目標,伊舍伍德看到“榴霰彈射出的暗紅色火焰和大團邪惡的紅色閃光”,稱這次空襲“是挑釁整個宇宙的某種惡行,是對整個自然界和整個地球的凌辱”。

黑暗之中,探照燈定位的是使我們落淚的“小小天性”,可以判定,它們可以是夜間突襲的轟炸機群,同時也是人性中卑小、怯懦與殘酷的沖動。類似的,伊舍伍德將轟炸機比擬為神出鬼沒的“致命桿菌群”,侵襲健康的土地:“它們6架一組在高空貼得緊緊地飛著。仿佛顯微鏡下驟然入焦的致命桿菌群”。通過將空襲隱喻為針對城市機體的“感染”,伊舍伍德揭示技術理性已被挪用,淪為摧毀有機系統的手段。由此可見,奧登與伊舍伍德在漢口的記錄并非冷靜客觀的戰地通訊而已,兩人已經憑借修辭把新聞現場轉化為倫理審判。

在組詩《中國十四行詩》以及《戰地行紀》中,奧登首先佐證了南京大屠殺的真相,在此立場上重點描寫了一個中國士兵的傷亡意義以及日軍空襲中國城市的罪行,并批判當時西方對中國抗戰的冷漠態度。結尾處(第18—21首),他用富有哲理的語言,把中國抗戰的苦難、堅韌和希望同世界其他地方連接起來。

奧登的詩歌展現了對黑暗現實的堅韌態度,對無名戰士的敬意,以及對理性和良知的追求。《戰地行紀》不僅僅是一段文學探索,更通過細膩的筆觸記錄了“東方”與“戰爭”,記錄了中國與世界共同承受的苦難。奧登在《中國十四行詩》中,將中國的歷史創傷與納粹在歐洲戰場造成的苦難相對照,突出表現了他對人類命運的關切。

燕卜蓀的情感家園

英國現代杰出詩人燕卜蓀(1906—1984)以《含混七型》(Seven Types of Ambiguity)這本經典作品聞名,在二十世紀文學中占據核心地位。艾略特高度評價他詩歌中的“理智力量”與“強烈情感”;批評家里維斯認為他是約翰·多恩的接班人。然而,他的學術貢獻還不止于此,他曾以教師、詩人、國際友人等多重身份經歷過中國抗戰。

1937年至1939年間,燕卜蓀在極為艱難的戰時環境中于遷址的北京大學任教,游歷了包括南岳、蒙自和昆明古城等地;1946年至1951年期間,他繼續在北京大學任教,為中國教育作出了巨大貢獻。燕卜蓀的創作與中國緊密相關,休·霍頓在《百年游歷中國》中稱“如果說燕卜蓀起初是一位劍橋詩人,那么可以說,在某種意義上,他最終成為了一位中國詩人”。在華期間,燕卜蓀創作了多首與中國反戰相關的詩歌,其中《美麗的火車》以及寫流亡生活的書信體長詩《南岳之秋》最具代表性。

《美麗的火車》是知識分子在極權暴力下的痛苦反思。這首詩寫于1937年9月,正值“七七事變”后不久。當時,燕卜蓀沿南滿鐵路南偏西方向行進,途經奉天(今沈陽),最終抵達北平(今北京)。據燕卜蓀在《燕卜蓀詩歌全集》(2001,下文簡稱《全集》)的后記中回憶:“當時擔心會被困在西伯利亞,那里完全沒有消息……因此,進入滿洲帶來了極大的解脫感,如今回想起來,頗為奇特。”然而,這種輕松的心態瞬時被憎惡所取代:途中,他目睹了日本侵略者在中國東北的統治。等他抵達北平,準備赴大學任教時,城市已陷落,學校也被日本憲兵隊占為政治和軍事審查的據點。他坦言:“我所憎惡的,或者說理應憎惡的,是日本的帝國主義。我認為他們已經陷入了一個悲慘而錯誤的境地。”

詩歌開頭將日本南滿鐵路的列車比作阿根廷舞者:“阿根廷女舞者裙擺輕擺,/不見步伐,卻在力量中顫抖,/能將呼喚自一翼傳至另一翼。”這位舞者原型是新古典主義西班牙舞的創始人、阿根廷裔的安東尼婭·盧克,她在巴黎香榭麗舍劇院獨舞演出后一舉成名。翼間傳遞的“呼喚”既是對列車調度的寫實描寫,也是對日本侵略者戰爭調動的隱喻。

隨后,燕卜蓀指出舞蹈藝術與戰爭之間存在錯位,“將最后的藝術切分節奏,/或反復變奏各式舞步,/亭臺、陽臺、房間與陰影,/它踱步歸家”。詩中“切分節奏”“變奏對位”,指舞蹈的高級技藝,也暗示戰爭對生活節奏的粗暴打斷。亭臺、陽臺等建筑本應屬于安逸生活的空間,在列車駛過時變得遙遠,強化了戰爭下日常生活的破碎與失序。

燕卜蓀的不安來自審美與道德之間的掙扎:一方面欣賞列車的美感,另一方面理性上卻憎惡日本帝國主義及其侵略行為。“我作為一個扭曲者,喜愛我厭惡的東西,/如此堅定,如此負重,卻又步履輕盈歡快。”最終正義感戰勝了一切,詩人在《全集》注解中很直白地痛斥道:“它(火車)表面優雅、強大,卻承載著帝國主義的罪惡”。列車的車輪滑行,這與日本帝國主義的侵略相似,表面平靜無聲,實則暗流涌動,陰謀在悄悄地產生。列車“負重”與“輕盈”并存,如同侵略機器披著文明外衣,實則隱含著壓迫與毀滅。

1937年到達北平后,燕卜蓀發現日本正策劃在華北復制他們在東北實施的殖民政策。在那個艱難時刻,北大、清華、南開大學三所學校正準備遷到長沙。燕卜蓀沒有選擇回國,而是堅持留在長沙的臨時大學,開始了他在中國的教育生涯。在長沙工作期間,燕卜蓀創作了他在中國寫下的最重要的詩歌,長達234行的《南岳之秋》。與《美麗的火車》一樣,這首詩也被收錄在詩集《風暴集結》(The Gathering Storm,1940)中,正面揭露了二十世紀中期日本軍國主義的惡行。燕卜蓀以外國專家的身份創作此詩,既有旁觀者的清醒與批判,也有參與者的同情與自省。這種情感真實、復雜、理性又不失溫度,是戰時中外知識分子精神交流和共同抗爭的珍貴見證。

詩歌的題辭引自葉芝,引文來自葉芝的詩歌《月亮的盈虧》——詩中葉芝認為靈魂“從搖籃到搖籃,都是在逃亡”,抑或理解為“眾生皆在逃逸”。燕卜蓀的詩恰恰圍繞這個詞的兩層含義展開,一是“逃亡”,因為臨時大學的南遷就是一種逃亡。同時,我們可以理解為正面意義上的“逃逸”。

燕卜蓀在本詩中傾注了深厚的情感,將自身境遇與中國知識分子的困境緊密聯系在一起。詩人理解的逃離是鷹一般尋覓生存的機會,“把自己假想成鷹,/總想作新的嘗試,/永恒的嘲笑者,看不起平地……/我的飛行實際是逃跑,/但懷有希望和信任的心意”,可見他不回避自己也是“逃亡”者,而是對“逃逸”進行了哲理式的探究。在日本帝國主義肆意橫行的艱難時期,燕卜蓀的學生多來自淪陷區,親歷國土淪喪之痛。燕卜蓀背誦并講解了彌爾頓的《失樂園》,在師生群體間激發了思想共鳴:“一次失利,算得了什么?/絕不是就此定了輸贏!”這種共情超越國籍,是對苦難中堅守希望的頌揚,表現出一個真正“在現場”的外國專家對中國現實的融入和尊重。

燕卜蓀雖身處戰亂,卻因在艱苦環境中體會到人們的同甘共苦感到慰藉。“靈魂倒不寂寞了,這間宿舍/有四張床,現住兩位同事”,其中一位正是中國著名哲學家金岳霖。盡管沒有教材,需憑記憶板書授課,燕卜蓀依然以專業素養和敏捷的思維贏得學生的敬重,正如《全集》的編者哈芬登所言,“學生們因被視為同等智慧的人”而深受鼓舞。這種集體歸屬感,成為詩人逃離現實困境時內心自我寬慰的重要依托。與此同時,在戰亂與流離的境遇中,“虎骨酒”成為燕卜蓀及其同儕情感交流的重要媒介:“至于虎骨酒,泡著玫瑰花的一種,/我們在這里還有得買,……/這酒并不叫你向外(逃離塵世),/去遨游天上的神山,/而叫你向里,同朋友們痛飲開懷。”人們在艱苦環境中建立了相互支撐的情感紐帶,構筑起一種抵抗性的集體認同。

在諸多惡劣行徑中,轟炸鐵路甚至民用設施是日本侵略者慣用的伎倆。“訓練營正是轟炸的目標。/鄰縣的鐵路早被看中,/那是戰爭常規。”在本詩的注解中,燕卜蓀提到日本侵略者對廣州鐵路的狂轟濫炸,“為了摧毀鐵路橋梁,日本軍隊持續轟炸六個月,但出人意料的是,盡管目標明確,他們卻難以命中。一個月又一個月過去了,日本飛行員仍然無法將炸彈投在橋上”。這種看似缺乏準確性的轟炸背后,實則隱藏著制造恐慌的險惡用心,“他們不會瞄準。/有一次炸死了二百條命,/全在一座樓里,全是吃喜酒的賓客,/巧妙地連炸七次,一個冤魂也不剩”。將婚禮視為可攻擊目標,完全背離戰爭基本倫理,充分暴露了日本帝國主義的戰爭罪行。

綜觀奧登的《中國十四行詩》、燕卜蓀的《美麗的火車》與《南岳之秋》等詩作,可以看到兩位英國詩人以外來者的身份真實記錄了他們在中國抗日戰爭期間的所見所感,揭露了日本侵略者的罪行以及侵華戰爭帶給中國人民的創傷,表達了對中國的同情與支持,為世界反法西斯文學增添了獨特的觀察角度。在2025年世界反法西斯戰爭勝利暨中國人民抗日戰爭勝利80周年之際,重溫這些詩歌,可以幫助我們從一個側面了解部分國際友人眼中的抗日戰爭,也提醒我們文學在記錄歷史、傳遞情感方面的獨特價值。

(作者:陳浩然,系首都師范大學副教授)