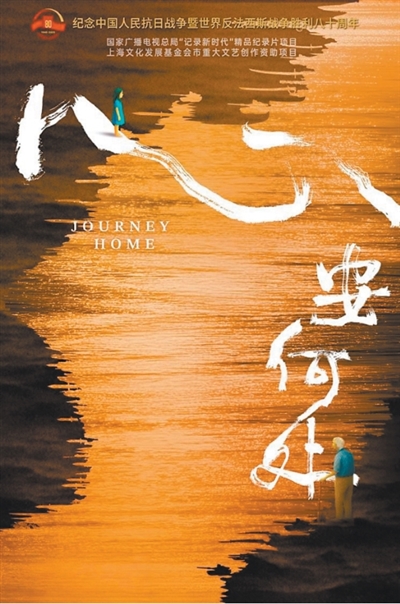

有一種勝利,叫歷經(jīng)苦難依然胸懷大愛 ——評(píng)紀(jì)錄片《心安何處》

紀(jì)錄片《心安何處》海報(bào)。

資料圖片

在紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利80周年的歷史節(jié)點(diǎn),國(guó)家廣播電視總局重點(diǎn)指導(dǎo)的紀(jì)錄片《心安何處》,記錄日本戰(zhàn)爭(zhēng)遺孤的生命軌跡,以獨(dú)到的個(gè)體敘事切入宏大歷史,兼具情感溫度與歷史厚度,為傳承偉大抗戰(zhàn)精神描繪了生動(dòng)影像畫卷。

紀(jì)錄片以平行蒙太奇穿梭中日兩國(guó),將日本遺孤個(gè)體命運(yùn)的錯(cuò)位,轉(zhuǎn)化為珍視和平的鮮活教材。莊山纮宇在1987年帶著全家回到熊本,兩年后曾獨(dú)自返回牡丹江生活,因?yàn)樗X得在中國(guó)才有家的感覺。郜鳳琴拿著自己的收養(yǎng)立據(jù)輾轉(zhuǎn)多年尋找生母,1982年母女重逢一次之后,生母為了自己的新家庭,再也不肯與她相認(rèn)。這成為郜鳳琴心中無(wú)法釋懷的“一根刺”,她自言自語(yǔ)道,“不怪她(生母),怪這場(chǎng)不該發(fā)生的戰(zhàn)爭(zhēng)”。

作為“外來(lái)日本人”,遺孤們回到日本幾十年來(lái),很難真正融入日本社會(huì)。因此,遺孤二代佐佐木弘志開設(shè)“一笑苑”養(yǎng)老院,營(yíng)造熟悉的中國(guó)氛圍,用漢語(yǔ)照護(hù)遺孤老人,為他們提供暮年最后的慰藉。片中,遺孤們排練朗誦節(jié)目《孤兒的淚》嘶喊出“不要啊,媽媽”,將殘酷的侵略戰(zhàn)爭(zhēng)與個(gè)體命運(yùn)的錯(cuò)位定格下來(lái)。這種集體創(chuàng)傷警示后人,侵略戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)人的摧殘遠(yuǎn)未隨硝煙散去。

沉靜的微觀敘事,讓遺孤們的生活經(jīng)歷和心路歷程纖毫畢現(xiàn),側(cè)面烘托出中國(guó)人的大愛。81歲的池田澄江在牡丹江養(yǎng)父母墓前冒雨祭拜,一句“天都哭了,爸媽,我來(lái)看你們了”的樸素呼喚,瞬間將以她為代表的4000多名“日本遺孤”從歷史符號(hào)還原為血肉之軀。80歲的書法家木村成彥籌備“遺孤書畫展”,以致敬中華民族、感謝中國(guó)養(yǎng)父母。片中,他講到養(yǎng)母時(shí)幾度哽咽——養(yǎng)母因沒(méi)有奶水,用“嚼奶布”的方法喂養(yǎng)才出生7天的他。這是中國(guó)母親的大愛,穿透歷史帷幕,折射出一個(gè)偉大民族即使在至暗時(shí)刻,也依然閃耀著人性的光芒與道德的光輝。

攝制組尋訪中日10余座城市、留存超200小時(shí)超高清紀(jì)實(shí)影像,凸顯了紀(jì)錄片作為“活歷史檔案”的文化搶救功能。“遺孤”長(zhǎng)期生活在中國(guó),是侵略者后代,也是戰(zhàn)爭(zhēng)受害者。《心安何處》以“遺孤”視角,揭露侵略戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)普通人的無(wú)差別傷害。4K超高清鏡頭捕捉眼角淚花、手部褶皺、筆尖顫動(dòng)等細(xì)節(jié),將歷史創(chuàng)傷具象化為可觸可感的視聽體驗(yàn)。遺孤們的口述,使抗戰(zhàn)歷史從宏觀戰(zhàn)場(chǎng)下沉至家庭場(chǎng)景,當(dāng)代觀眾能夠產(chǎn)生深深的情感共鳴。

《心安何處》與本次紀(jì)念活動(dòng)主題“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創(chuàng)未來(lái)”形成深層呼應(yīng),以獨(dú)特視角揭露了日本法西斯的罪行。那些飽經(jīng)戰(zhàn)火的生命回響,終將沉淀為不朽記憶,它時(shí)刻提醒我們:勝利不僅是戰(zhàn)場(chǎng)上的凱歌,更是一個(gè)民族歷經(jīng)深重苦難后,依然選擇以博大胸懷面向未來(lái)。