從保安到攝影師 占有兵獲獎無數 30年150萬張照片聚焦打工者

攝影師占有兵匆匆走過來,他身上背的相機磨損得很厲害。23年來,他每天都會拍照片,用壞了4臺相機。從保安到攝影師,占有兵迎來了收獲的季節(jié),他剛入圍2025年度徠卡奧斯卡·巴納克攝影獎,該獎是全球最具盛名的攝影類獎項之一,今年全球共有12名攝影師進入短名單,占有兵和另一位中國攝影師占據兩席。8月,他又在TOP20·2025中國當代攝影新銳展中獲獎,而他的新書《如此打工30年》也在近日出版。日前,占有兵接受了記者獨家專訪。

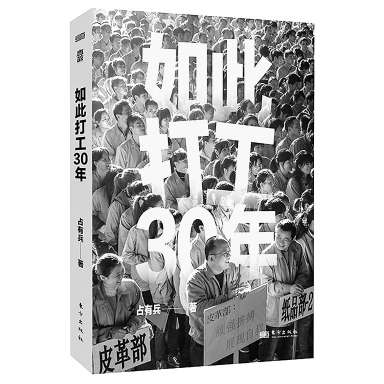

這本書呈現了占有兵1995年至2025年在廣東東莞的30年打工經歷,記錄了中國制造業(yè)變遷過程中普通工人的生存狀態(tài)。

展現打工人的真實生存狀態(tài)

《如此打工30年》呈現了占有兵1995年至2025年在廣東東莞的30年打工經歷,記錄了中國制造業(yè)變遷過程中普通工人的生存狀態(tài)。值得一提的是,占有兵在工廠務工期間累計拍攝150多萬張工業(yè)區(qū)照片,收集6噸實物,形成130本手工書。書中精選127幅照片并配文,通過車間勞作、集體宿舍、工廠運動會等場景,展現工業(yè)區(qū)生命周期、打工人命運分化及全球化影響等議題。

占有兵用平實、質樸的文字記錄下他打工生涯的一個個難忘瞬間,更用鏡頭捕捉了一個個具有時代意義的難忘瞬間,他的個人命運和時代變遷相互交融。

占有兵說:“我所拍攝的東莞有上千萬人口,但是80%是外來人口。我們生產的產品滿足了全球各地的消費者,Made in China蜚聲中外。我想做的,是把打工人生存的狀態(tài)像我們制造的產品一樣,慢慢讓全世界都知道。”

在占有兵的鏡頭下,打工人真實的工作和生活狀態(tài),既生動又感人。2012年9月,在遠處城市高樓和建筑腳手架的背景里,打工人下班后自費學習英語,他們捧著教材,張大嘴巴,大聲念單詞,“他們昂揚向上,希望通過學習來改變自己的命運,我在他們中間反復拍攝,希望把這種狀態(tài)記錄下來。”他更記錄下冒雨趕去上班的青年女工,她們不怕瓢潑大雨,只怕遲到被處罰;還有聚集在廠外小飯館里的青年男工,邊吃盒飯邊看電視,年輕的面容上寫著期待,也寫著疲憊;2008年8月8日是北京奧運會開幕的日子,工業(yè)園的大屏幕前人山人海……

將鏡頭對準打工人的日常

1995年,22歲的占有兵和老鄉(xiāng)一起,花了3天時間,轉了6次車,從襄陽到達東莞。他曾經是康巴高原的武警戰(zhàn)士,擁有同齡男青年中少有的退伍證和高中畢業(yè)證,但當時工作并不好找,他到廣東之后的第一份工作是酒店保安。

之后,占有兵接連換了好幾份工作,直到2000年春節(jié)過完,已經成為父親的他進入長安鎮(zhèn)一家電子廠,擔任保安隊主管,這次他一干就是12年。這家電子廠巔峰時有3個分廠,員工超過兩萬人,廠里辦過一份內刊,而內刊主編和占有兵恰好在同一個辦公室辦公。主編忙不過來時,占有兵就幫著拍一些照片,“從此,我很莽撞地開始了攝影生涯。” 2002年,占有兵咬咬牙,花了差不多兩個月工資買了一臺二手膠片相機,這也是改變他一生的第一臺相機。

為了學攝影,占有兵在二手書攤花196元買下《紐約攝影學院攝影教材》。他最開始拍花草,拍日出日落,拍城市風光。2004年,博客興起。2005年,占有兵在網站注冊賬號,將照片傳到網上,但幾乎無人關注。有一次,他發(fā)了一些廠子里的員工活動照片,各種各樣的留言逐漸多了起來。此后,占有兵將鏡頭對準打工人的日常,抓拍他們取錢買東西、上下班、回宿舍、去食堂排隊吃飯……在占有兵看來,自己第一幅真正的照片誕生于2005年廠里的一次保安團建,兩個保安綁腿同行,他自己以慢速追拍的方式進行了記錄。

“閱讀讓我不再盲目”

隨著占有兵上傳的照片不斷增加,攝影同行紛紛在網上出主意,“大家說,我可以參照人類學的方式,參考社會學的田野調查方式進行拍攝。”占有兵于是開始瘋狂閱讀,不斷拓展著自己的視野。他讀項飆的《跨越邊界的社區(qū):北京“浙江村”的生活史》《全球“獵身”》,讀梁鴻的《中國在梁莊》《出梁莊記》,讀熊培云的《一個村莊里的中國》,還有彼得·海斯勒的《尋路中國》《江城》,以及《湖畔風塵:芝加哥的喧囂與夢想》等等。

“閱讀讓我的思路慢慢清晰,不再處于一種盲目狀態(tài)。更讓我學會從文化視角來考慮影像和它背后的社會意義,而不再簡單把它看成一張照片。”占有兵說。

占有兵還在網上聽復旦大學哲學系教授王德峰講哲學,聽北京大學教授戴錦華講電影。2008年,占有兵去西北工業(yè)大學讀MBA,管理學中的“生命周期”這個概念給他帶來啟發(fā),他決定據此進行照片的編輯和整理。值得一提的是,占有兵還積累了大量實物,東莞城中村的一間小屋成了他的倉庫,存放著各類收集來的打工藏品。占有兵一共收集了6噸左右的物品,包括工人工卡、工作服、工業(yè)區(qū)宿舍建設圖紙等。

照片是用來凝視和思考的

從占有兵的經歷來看,他完全靠后天發(fā)力和勤于思考、不斷閱讀,才有了一次次突破。

占有兵出生在湖北襄陽農村,從小家里窮,早上喝完稀飯就趕去上學,饑餓是他早年最刻骨的記憶。盡管家里窮,但占有兵一直沒有中斷學業(yè)。沒有機會接觸更多的書,他就把課本反復翻看。高中畢業(yè)后,占有兵到四川武警總隊當了三年武警,在部隊的閱覽室,他才有機會看到文學作品,即便是世界名著縮寫本也令他愛不釋手,簡·愛、斯嘉麗這些文學名著中的人物,讓占有兵感到人類的情感有很多共通之處。

2012年,占有兵從工廠離開后,成為東莞市長安鎮(zhèn)融媒體中心的攝影記者,成為國內外有名氣的攝影師,更在各種攝影大獎中獲獎無數。但占有兵從不敢放松自己,他說,目前還有兩部書稿在出版社手里,會有更多書陸續(xù)推出。他要將20多年中對打工的思考、拍攝、記錄、收集、梳理綜合起來,以實物、文字、聲音、視頻的方式,形成《打工志》,最后根據不同專題,做成不同的手工書或展覽等,留下打工人在工業(yè)區(qū)生活、打拼的歷史。

在短視頻時代,占有兵也有自己的思考,“搞笑的、學術的、思想的、藝術的短視頻內在邏輯都是一樣的,在被強制觀看的時候,觀眾可以停頓下來思考的時間很少,但照片不同,照片是用來凝視的,是引發(fā)人思考的。” 本報記者 路艷霞

文中圖片均來自《如此打工30年》一書,經出品方授權。