作家老舍的武術人生

8月9日是第八個“世界武術日”,它由國際武術聯合會確定,旨在號召世界各地的人們了解武術、習練武術,把武術當成健康的生活方式。今年的主題為:太極之韻,世界共享。

眾所周知,作家老舍(1899—1966)是我國現代文壇巨匠,鮮為人知的是,老舍一生習拳練武,強身健體,精通查拳、洪拳、六路短拳、太極拳、粘手和刀槍劍戟等多門拳術、棍術、槍術,是一位地道的武術行家。

《老舍練拳》 丁聰繪

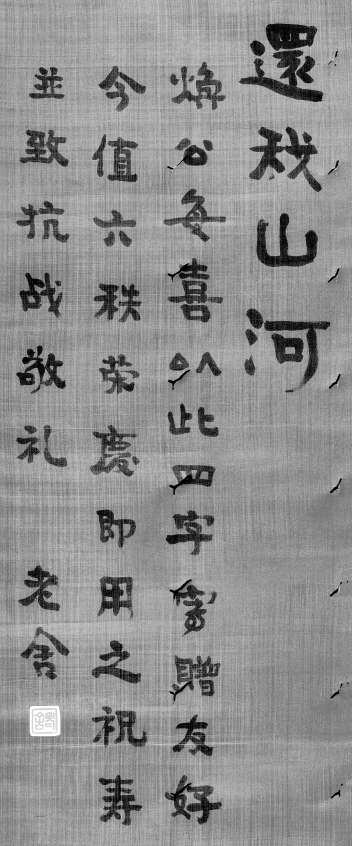

抗戰期間,馮玉祥將軍六十歲生日時,老舍書“還我山河”祝壽并致抗戰敬禮。

早年學劍編寫《舞劍圖》

老舍出生于北京,滿族正紅旗人。旗人歷來有尚武的傳統,老舍的祖輩多為習武之人,家族中的男子不乏八旗兵丁,父親是一名保衛大清皇城的護軍,八國聯軍攻打北京時英勇捐軀。在家庭環境的熏陶下,老舍自幼有一股壯烈的武俠情懷。

孩提時代,老舍就耳聞目染了周圍人表演綠林好漢的曲藝節目,對武術懷有濃厚興趣,埋下了武俠夢的種子。小學時期,老舍經常在下午放學后趕到小茶館聽《小五義》《施公案》之類的說書。他回憶說:“有一陣很想當黃天霸。每逢四顧無人,便掏出瓦塊或碎磚,回頭輕喊:看鏢!有一天,把醋瓶也這樣出了手,幾乎挨了頓打。這是聽《五女七貞》的結果。”成年后,老舍對武術熱情不減,愛讀武俠小說,還學習劍術,意氣風發。

1918年,老舍從京師第三中學畢業,經校長推薦,被任命為京師第十七高等及初級小學校(方家胡同小學)校長,時年19歲。1921年5月中旬,全北京市小學聯合運動會在北海公園西北角新建的運動場舉行。組委會下設宣傳組,宣傳組印制了一本小冊子《舞劍圖》,免費贈閱。著作者“舒君”即老舍。

因為平時練習并鉆研劍術,而且頗有心得,所以老舍編寫的文字深入淺出,通俗易懂,為普及運動健身起到了積極的推廣作用,當時《晨報》還作了專題報道。為了滿足小學生喜愛武術的需要,老舍后來還編著出版了《小學生武術教程》,書里的一招一式,他都親自示范、現身說法。

老舍22歲那年,因一場大病,幾乎要了他的命。病愈后,老舍養成清晨早起練武的習慣,每天起床后都要練上一回拳,再開始一天的工作。打拳漸漸融入老舍的日常生活當中。

執教山東時拜師學拳

1930年,老舍來到濟南,在齊魯大學擔任教授,業余時間勤奮寫作,《濟南的冬天》《趵突泉》等散文,都是那個時期的成果,同時創作了《貓城記》《離婚》《牛天賜傳》等長篇小說。

據老舍夫人胡絜青回憶,老舍在濟南“認認真真地教書,忙里偷閑地寫作”,創作漸入佳境,因此約有三年時間停下了晨起舞劍練功。

由于伏案時間太久,又缺乏身體鍛煉,老舍常常感到腰酸背痛、四肢乏力。1933年4月,他后背疼痛加劇,多方求醫,不見效果,于是想到借助武術緩解筋骨疼痛。經好友陶子謙介紹,老舍正式拜查拳大師、有“山東一桿槍”之譽、時任山東省國術館濟南第四分社社長馬永魁為師學習拳術。

從此,晨練又成為老舍每天的必修課。他勤練招式,寒暑無間,效果非常顯著,后背疼痛之疾漸漸痊愈,身體也輕快了許多。老舍先后習練了少林拳、太極拳、五行棍、太極棍、粘手,逐漸掌握多項武術技能,包括拳術、劍術、棍術和內功等。當時,馬永魁授徒以集中為主,對老舍則是親臨其南新街的寓所面授。名師出高徒,老舍天天練拳,堅持不懈,武術的精髓日益了然于心。

1933年底,老舍在《一九三四年計劃》中寫道:“提到身體,我在四月里忽患背痛,痛得翻不了身……于是想起了練拳。原先我就會不少刀槍劍戟——自然只是擺樣子,并不能去廝殺一陣。從五月十四開始又練拳,雖不免近似義和團,可是真能運動運動。因為打拳,所以起得很早;起得早,就要睡得早;這半年來,精神確是不壞,現在已能一氣練下四五趟拳來。”

為感謝師恩,1934年,老舍贈送給馬永魁一把精美折扇,親筆書寫了隨師習武的經過;折扇背面,則請好友、山東籍著名畫家關友聲繪了精致的潑墨山水。

創作武俠小說《斷魂槍》

1934年9月,老舍離開濟南來到青島,擔任山東大學文學系教授。租借的房子里,寬敞的院子成了他打拳的地方、練武的場地。那段日子,老舍每天7點鐘起床,漱洗后便在院內打拳一小時,刮風下雨,也從不懈怠。

1935年2月3日,農歷除夕,山東大學舉辦晚會,老舍登臺獻藝,當眾表演了一套劍術,贏得滿堂喝彩。在青島近3年時間里,無論是精神還是身體,老舍狀態極佳,寫出了長篇小說《駱駝祥子》《文博士》、中篇小說《月牙兒》《我這一輩子》等優秀作品。

因為與拳師們多有交往,耳聞目睹,老舍的肚子里裝滿了這些亦師亦友習武者的傳奇故事。他不止一次提到:“在我的朋友里,有許多是職業的拳師,太極門的,形意門的,查拳門的,撲虎門的,都有……”1935年,老舍創作了一篇6000字的小說《斷魂槍》,發表在9月22日《大公報》“文藝副刊”第13期上,后來,成為他短篇小說的代表作,也是唯一的一篇武俠小說。

《斷魂槍》的故事背景設定在清朝末年。鏢師沙子龍武藝高強,然而由于洋槍洋炮大量涌入,拳腳棍棒漸漸沒有了用武之地,無奈之下,他把鏢局改為客棧,拒絕與外人比武,不再傳授“五虎斷魂槍”槍法,從此威名盡失。小說最后寫道:“夜深人靜,他關好門一個人獨自在院中,一氣把六十四槍刺下來,望著群星,想起當年在野店荒林的威風,用手摸著涼滑的槍身,微微一笑,‘不傳!不傳!’”

《斷魂槍》凸顯了在西方科技與東方傳統激烈碰撞和沖突下,中國武術所面臨的時代困境,主題深刻,耐人尋味。斷魂槍的“傳”與“不傳”,后來成為因時代變遷而無法施展絕技的人所特有的一種復雜心境和悲情命運。

在重慶打拳健身作演講

1937年,盧溝橋事變爆發。8月12日,老舍忍痛拋下平時練武使用的刀槍劍戟,匆忙離開青島,再度來到濟南,任教于齊魯大學。

11月,日軍逼近濟南,老舍又毅然告別家人,只身南下,奔赴武漢,投身抗日大潮。老舍在給拳師馬永魁的信中寫道:一路上乘坐火車,幾乎沒有座位,多虧跟子元先生習武后身強體健,才得以支撐了下來,否則早就累趴了……表達了自己對拳師當年悉心指導的感激和懷念。

1938年,中華全國文藝界抗敵協會成立,老舍應周恩來邀請前往重慶擔任“文協”常務理事兼總務部主任,主持日常工作,團結進步作家,編印抗日讀物,為全民抗戰搖旗吶喊。

1940年,老舍受回教救國協會委托,與劇作家宋之的合作編寫了四幕抗日話劇《國家至上》,塑造了一位“名馳冀魯,識與不識咸師稱之”的回族老拳師張老師(自稱張二)的形象。老舍在《三年寫作自述》中寫道:“劇中的張老師是我在濟南交往四五年的一位回教拳師的化身。”顯然是指他的武術老師馬永魁。

1943年秋至1946年初,老舍寓居重慶,幾乎每天清晨都在北碚蔡鍔路24號前的一個大操場習武打拳。其間,遇到時任國立國術體育專科學校秘書長兼總務主任的故友龐玉森,龐玉森邀請老舍到學校演講。有一回,演講的題目是“文學與武術”,老舍說:“不能重文輕武。重文,你一定忽略武術,只懂得一套文學理論,手無縛雞之力,等于一個人患了半身不遂之癥,也等于一個人缺胳膊少腿,那就什么事也做不成了。”“練武術的目的,一是強種健身,二是自衛殺敵。練好武術不要去打好人,要去打壞人。你不打壞人,壞人要打你,你也別等著挨打……”老舍從文學的社會性講到武術的大眾化,微言大義,博得一陣又一陣掌聲。

在同仇敵愾、共御外侮的烽火年代,老舍對武術的認識、理解和闡述,已然上升到家國層面,體現出他書生報國、文藝抗戰的愛國胸襟和時代責任。

與日本作家切磋拳術

1946年,老舍應邀赴美講學。身在異國他鄉,老舍仍保持早起打拳健身的習慣,拳不離手,尤其是太極拳愈益精進,柔中有剛,行云流水。他在美國女作家、諾貝爾文學獎得主賽珍珠的農莊做客時,曾為美國退伍軍人余興表演中國拳術,動作嫻熟,姿勢優美,開合張弛,意氣相合,令人贊嘆不已。

1949年夏日的一天早上,老舍在打太極拳時,忽然感覺腿抬不起來,經大夫確診是坐骨神經炎,需立即住院開刀。因為這一刀,老舍中斷了長達15年的練拳史。手術后剛能行動,老舍便啟程回國,投身新中國如火如荼的建設熱潮。太極拳打不成,老舍就到北京中山公園散步,向一位姓李的皮廠經理學習太極氣功,每天早晚堅持運氣練習。

1955年,為創作話劇《西望長安》,老舍專程赴西安采訪。由于長時間乘坐吉普車,他腰病復發,回到北京后幾乎不能下床,所幸早年練武,老舍知道自己應該活動哪些部位,加上名醫按摩治療,身體很快就得到康復。

老舍一生嗜好武術,但平時絕少在人前談起,遇到懂行的人時,才興味盎然地相互交流、探討。因此,“老舍會武術”,知者不多。

1965年,時年66歲的老舍率領中國作家代表團訪日時,遇到一位名叫城山三郎的日本青年作家,酷愛武術。城山三郎問:“聽說您會武術?”老舍沒有立即回答,只是微笑著點了點頭。城山三郎打量著老舍,他不相信眼前這位拄著手杖、背有點駝、戴著眼鏡的清瘦老者精通拳術,于是要和老舍切磋。老舍架不住城山三郎的一再請求,最后講好只比手勁,以免失手誤傷對方。日本作家先發制人,直接正面進攻,老舍不慌不忙,順勢抓住對方的胳膊,借力打力,往自己的方向一拉,對方頓時一個趔趄。老舍趕緊后退,反拉住他的左手,城山三郎才沒有摔倒在地。這一幕,引得在場所有人一陣喝彩。城山三郎深感震驚,連聲說道:“真有功夫啊!高手!佩服!佩服!”

老舍與日本作家過招,一招取勝,迅即在日本文學界傳為美談。然而,老舍回國后從未對外人講起這件事,直到他去世后,城山三郎寫了一篇悼念文章,回憶起這場別開生面的文人“比武”,人們才知道老舍在日本竟然還有這么一段不尋常的武術往事。