“?鵜”之憂:《萬葉集》全譯本從交稿到成書的三載春秋

《萬葉集》是日本現存最早的一部和歌集,享有“日本之《詩經》”的美譽。這部和歌集收錄了從仁德朝 至淳仁朝約四百五十年間上自天皇王孫下至底層民眾的和歌約四千五百余首。劉德潤和劉淙淙兩位譯者歷時四十余年,跨越兩代人,譯出包括4516首和歌在內的《萬葉集》全譯本,采用我國傳統的四言、五言、七言等句式進行翻譯,抓住了和歌的特征,準確傳達了原詩歌的韻味與風格

父親半生投身《萬葉集》的翻譯工作,他的原則是“但行好事,莫問前程”,因為這是一份浩大且不能保證出版的工作,只得抓我做助手。四年前,幸得海豚出版社的姜淮先生鼎力推薦,玉成其事,我們才得以順利將譯稿鄭重交給上海譯文出版社的姚東敏編輯。

每當暮色漫過A1教學樓——外語學院的灰白色墻體時,我總愛踱至中庭,看碎石鋪就的溪流環繞著苔痕斑駁的枯山水,聽風聲掠過竹叢的簌簌低語。暖黃的地燈次第亮起,光影在砂礫與石子間流淌,靜謐中生出一種難以言喻的歸屬感。

結束了一天的工作,我照例疲憊地打開手機,工作群里密密麻麻的未讀消息瞬間映入眼簾。每天幾十條甚至上百條的信息,記錄著翻譯工作的點點滴滴。姚編輯又發來父親白天留下的手寫校對批注照片,字跡在屏幕上鋪開,像是古籍里沉睡千年的符號,終于在新時代找到了蘇醒的契機。誰也不曾想到,這段從交稿到成書的旅程,會成為一場跨越山海與時光的漫長接力。

我本是無根之人,然后命運的齒輪悄然轉動,經過一番艱難抉擇,最終選擇辭職,又或許是出于對家鄉的眷戀,我只身來到四川輕化工大學,繼續推進與《萬葉集》翻譯相關的工作。

為了能全身心投入校對,父親選擇獨居在河南老宅。書房中數萬冊藏書林立,堪稱“坐擁書城”,而父親正是在這片知識的“城池”中,日夜鉆研。那些堆積如山的資料,是他翻譯路上不可或缺的“戰友”,也正因如此,他無法隨我一同回到蜀地。

回想起與父親未分開時的日子,研究室里那張沙發,成了我最親密的“戰友”。朋友都說這硬邦邦的沙發睡著腰疼,我卻能不需要枕頭就酣然入眠。研究室雖不大,卻生活所需一應俱全——墻角的小冰箱被水果塞得滿滿當當;書架上除了層層疊疊的閑書,還堆放著許多玩具;地面上擺著成箱的自熱鍋、方便面和大量飲料。

2021年7月20日河南特大暴雨突襲,專注于譯稿推敲的我渾然不覺天色驟變。直到手機QQ的提示音突然響起,是18級學生小裴發來的消息:“老師!東區已經停電了!您在西區研究室嗎?在的話趕緊保存文檔呀!”我虎軀一震,下意識問道:“你怎么知道我在研究室呀?”她秒回的消息帶著年輕人特有的直白:“您不是天天都睡在研究室嗎?”這話讓我一時語塞,也恍然驚覺,原來在學生眼中,研究室早已成了我的第二個家。我家和研究室明明只有步行十分鐘的路程。事實上,我至少每年三分之一的時間都在研究室內度過,難怪大家都誤以為我是個工作狂。同事吐槽我的出沒范圍只有以學校為中心半徑不超過500米的錐形空間。而父母也沒少調侃,說我像一只大野貓,到了飯點才現身,晝伏夜出,見天不著家。

我回過神來,手指在鍵盤上飛速敲擊,可就在這時,發現需要輸入的竟然是水鳥“鵜”這一詞匯,因為父親每次遇到,電腦就會無故死機,幾乎是屢試不爽。父親喃喃自語,這個“鵜”可真是我的天敵啊。有一次,他甚至還曾夢到有一只渾身泛著金光的“鵜”飛來叼走了《萬葉集》的原稿,而他在地面叫嚷著,追逐了許久。雖然明知這是夢,但醒來和我講起時,父親看著茶幾上攤開的一摞摞原稿,仍是心有余悸。我當時還安慰他說,沒關系,明天你就會夢到我用氣槍把“鵜”打下來。

沒想到,“鵜”危機竟在此刻重現。我以迅雷不及掩耳盜鈴之勢查找替換,順利完成任務,并將文檔發送至父親的郵箱。這時電腦突然黑屏,風扇發出刺耳的嗡鳴,果然停電了。我長長舒了一口氣。與此同時,手機里不斷跳出父親的消息,原來他在家也因暴雨導致網絡時斷時續,手寫的校對批注照片發了好幾次都宣告失敗。在用電話確認彼此的安危和家里備用電源、飲用水、食物、打火機的情況后,停電后的黑暗如濃稠的墨汁迅速漫進房間,吞噬了最后一絲光亮。整個大樓一片沉寂,我第一次覺得明明近在咫尺的父親,此刻仿佛遠在天邊。

我望向窗外,暴雨裹挾著漆黑的夜色翻涌,電閃雷鳴,轟鳴回蕩,自己仿佛置身于上古的荒蕪之中。那一刻,時間仿佛靜止,我忽然開始想象千年前萬葉時代古人的黑夜。他們是否也在這樣濃稠的黑暗里,思索著人生的苦惱?一句“夜去來者”(作品編號1101)不自覺地涌上心頭,跨越千年的時空,與此刻的寂靜產生了奇妙的共鳴。手機里的消息也不斷涌來,有人叮囑我注意安全,有人分享自己城市應對暴雨的經驗。

我打開小夜燈,借著微弱的燈光,在手賬上記下明日計劃和購物清單。那一夜睡得特別踏實,待天色微亮,暴雨稍歇,熟悉的街道已成一片澤國。積水普遍足有一米多,井口粗的十余棵參天大樹歪七扭八地頹然倒塌,渾濁的水面裹著枯枝爛葉打著旋。

我翻出研究室里的塑料袋和膠帶,將沒有更新“鵜”的打印稿件層層包裹再捆綁好。因為父親每天都要校對,這工作落下一天他便會寢食難安。又用垃圾袋和膠帶將雙腳緊緊纏繞,做成簡易雨靴,既防止觸電,又能避免鞋子損壞后被水沖走導致受傷感染,順手還往背包里裝了瓶84消毒液。

做好簡單的防護措施后,我背著包踏入水中。同時用長柄雨傘試探前路和水下窨井蓋是否完好。每走一步,水流都用力拖拽著雙腿,好幾次險些被漂浮的雜物絆倒。路過公交站旁,竟見一位熟識的大姐坐著一只充氣皮筏帶著三個孩子,在濁浪中劃水嬉戲,歡笑聲穿透雨幕。我用手機把這一幕錄下發給母親。她回復了我一張笑臉表情包。艱難跋涉30分鐘后,終于到家,把原稿交到父親手里。此時低頭一看,用垃圾袋做的簡易雨靴早已不翼而飛,涼鞋也被水中的樹枝石塊劃得千瘡百孔。簡單用完午飯后,我們在客廳繼續奮力校對,電力還未恢復,光線很快暗了下來,我帶著紙幣,蹚水出門購買生活用品,兩個小時后才回家。晚飯時的話題依然圍繞著《萬葉集》展開,我向他再三保證,更新后的“鵜”文檔就在郵箱里。父親好像將信將疑,直到我打開手機郵箱證明。

在這特殊的三年間,除了心系《萬葉集》譯稿的后續工作,我還參與了其他五本書籍的編寫工作。從前期資料收集到反復修改校對,每一個環節都傾注了大量心血。可惜另有兩套書目前尚未付梓。而父親依舊獨自堅守在書房,每天清晨煮一碗面條,再出門繞著老校區散步半小時,其余時間便坐在那張陪伴我們多年的書桌前,戴上老花鏡,開始新的一天的校對工作。

校對過程中,困難重重。每當遇到生僻字詞,父親總會毫不猶豫地鉆進書堆,查閱各種典籍,有時一找就是幾個小時。他常說:“翻譯是一件需要敬畏之心的事,頭上三尺有神明。”記得有一次,為了考證一處官職,他不僅翻閱了十多本相關的歷史文獻,還聯系了我的導師半田美永先生請教。半田先生憑借其深厚的日本文化底蘊和豐富的學術經驗,次次秒回,為我們提供了寶貴的見解,攻克了翻譯中的難題。

我的祖籍在成都,如今能在附近工作,這份熟悉的鄉音與煙火氣,使得我更添了幾分安心。白天,我站在講臺上;夜晚,我穿梭在學生宿舍處理各種學生事務。每當深夜打開工作群,總能看到姚編輯和父親殘留的對話記錄。我卻因疲憊不堪無法回復,等到翌日白天忙起來又會忘記。寒假回家,因為稿件問題,我和父親之間又爆發了史無前例的爭吵。結果誰也沒有讓步。當38萬字的校對稿被郵寄走的時候,父親又開始擔心,每天都要讓我查詢好幾次稿件所在地點。我忍不住調侃:何故懷“鵜”之憂,而發杞人之嘆?罪過啊罪過。

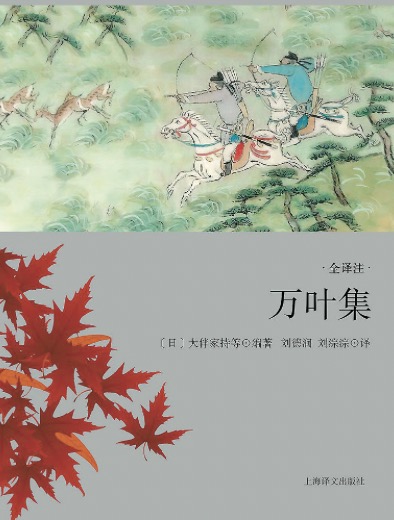

姚編輯就像一位執著的引路人,耐心地等待父親用略顯笨拙的手寫輸入法傳遞修改意見,逐字逐句地雕琢著譯稿。她的用心和專業不僅體現在工作上,還常常給我帶來意外驚喜。某天,她突然在群里分享了大亦觀風的畫冊鏈接,留言說:“或許能給《萬葉集》的設計帶來靈感。”我點開畫冊,瞬間被那些極具張力的筆觸吸引,比起棟方志功的粗獷原始,安田靫彥的溫婉細膩,大亦觀風的畫作更添了幾分肆意灑脫,幽默的變形,濃烈的色彩,充滿生動的想象力,更能直擊人心。我立刻聯系在廣島大學交換的研究生侯棟洋同學,拜托她幫忙購得畫冊一本。侯同學的這份及時相助,讓我心懷感激,在學術與藝術探索的道路上,總有這樣的人默默給予支持,讓前行的路多了幾分溫暖。

姚編輯一人身兼數職,承擔著多項工作。譯稿修改交流中,哪怕發現的只是一個細微的標點符號錯誤,就連「八尺鳥」是否為「八咫烏」的誤寫,她也會再三確認,并耐心等待父親用手寫功能在手機上一字一字的回復。

2025年5月的最后一天,校樣終于完全付型。歲月在忙碌與等待中悄然流逝。我們終于在6月底迎來了成書。當拿到散發著墨香的《萬葉集》,看到輕太子狩獵圖的精美封面,古樸的和歌影印本,工整的字體,排列得錯落有致。翻開書頁,每一個字都凝聚著我們三人的心血。父親撫摸著書的封面,臉上露出了欣慰的笑容:“這輩子,值了。”而我,腦海里浮現出井上靖的短篇小說《比良山上的石楠花》里與時間搏斗、同人世對抗的身影,此刻竟與父親重疊。創作的激情如巖漿般在胸腔翻涌,但隨之而來的是無限戰栗——這是對知識的虔誠,也是對自我的挑戰。“吾生也有涯,而知也無涯”的喟嘆猶在耳畔,以有限的生命丈量無垠的天地,我們恰似飛蛾撲火,明知前路漫漫,比蘆葦還要微不足道,卻依然義無反顧。或許,這便是某些人生存的意義。

這部《萬葉集》全譯本,不僅是父親半生譯筆的結晶,也是姚編輯三年如一日堅守的見證。在未來的日子里,我希望這部作品能走進更多讀者的心中,讓他們感受到《萬葉集》的魅力,感受到翻譯的力量。而我與父親,也將帶著這份感動與堅持,繼續在翻譯的道路上砥礪前行,用文字書寫更多的故事。

(作者系四川輕化工大學外語學院日語系副教授)