血沃幽燕 筆下生輝

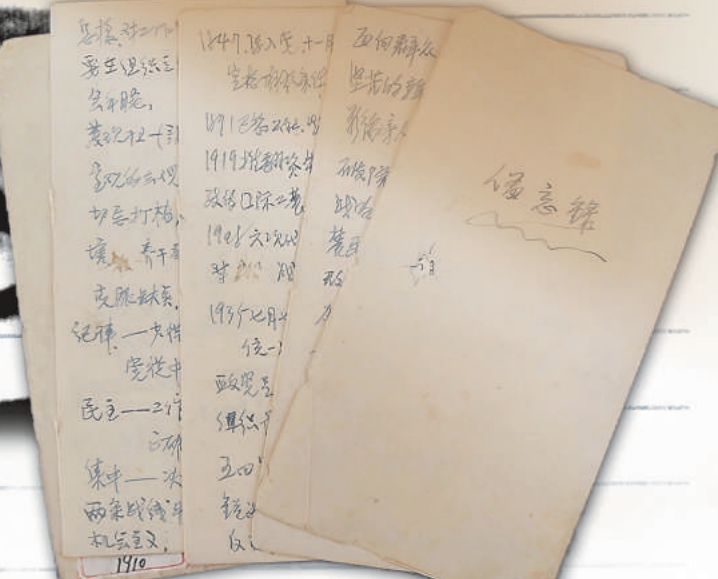

中國人民抗日戰爭紀念館收藏著一份題名為《備忘錄》的手稿,13頁、2000余字,是抗日英雄白乙化在艱難的革命斗爭間隙,學習深思寫下的感悟,語句簡短精辟,涉及共產主義思想、辯證唯物主義思想及軍事戰略方法、團結人民群眾等內容。

白乙化是平北豐灤密抗日根據地的創建人之一,畢業于北平中國大學,是革命隊伍中知識分子的代表,文能布局謀略,武能征戰沙場,深受軍民愛戴,人稱“小白龍”。他一手拿槍、一手握筆,最終將鮮血灑在戰場上。白乙化犧牲后,八路軍冀熱察挺進軍發表了《為追悼白團長乙化同志告全軍同志書》,對他給予高度評價。1984年,北京市密云縣人民政府修建白乙化烈士陵園,蕭克手書碑文:“血沃幽燕,名垂千古”。這份手稿,記錄著一位戰士的思想結晶,閃耀著共產黨人的精神光輝。

正在寫字的白乙化

白乙化手稿《備忘錄》

健全自己 影響旁人

7月8日下午,我和妻子來到中國人民抗日戰爭紀念館,參觀“為了民族解放與世界和平——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年主題展覽”。妻子骨折初愈,左手還拄著杖,看展覽時腳步卻不遜于我。在我的提醒下,她在參觀內容過半時坐下休息,我則站在她身旁,跟她說起創作長篇小說《白乙化》那年時的參觀經歷。

那也是一個溽熱的夏季,也是一次自主參觀,令人欣喜的是,我從眾多抗戰文物中發現了“寶貝”——白乙化的手寫體《備忘錄》。《備忘錄》共13頁、2000余字,記錄了白乙化在抗戰斗爭中的學習收獲和思想感悟。經過七八十個春秋的時光流轉,《備忘錄》就像一塊遼寧岫玉,非但沒被歷史的塵埃淹沒,反而在歲月長河的沖刷中更加晶瑩剔透。

《備忘錄》里有這樣的字跡:“面向群眾,組織工農成分革命者,堅苦的干,整理革命習慣,建(健)全自己、影響旁人。”在并不漫長的革命生涯中,白乙化堅持群眾觀點,善于組織、發動群眾,引導教育工農成分革命者,讓他們成為最堅定的抗日武裝力量。他畢業于北平中國大學,后留校任教,是革命隊伍中知識分子的代表。他沒有看不起工農出身的革命者,相反,還主動接近、團結他們,在廣泛的群眾基礎中建立最大的抗戰公約數。九一八事變后,他毅然辭去學業,回鄉抗日,聯絡昔日鄉黨、同學、親戚,遑論他們是否有文化,是否有資財,只要有抗日熱情,就共同謀劃、行動,加入到民族獨立和解放的偉大事業中。他們憑借五六雙手、三四條槍,端掉偽遼陽縣警察署,成立“東北青年抗日義勇軍”,轉戰遼西、熱北、錦西等地,隊伍很快壯大到兩三千人。后來,被商震的三十二軍騙至冷口,強行繳械,成為他抗戰生涯最初的遺憾。

1933年春至1935年一二·九運動前夕,白乙化返校學習,明為北平中國大學學生(畢業留校后為老師),暗地里開展黨的地下工作,利用拉黃包車的機會,在人力車工人中傳播抗日救國思想。彼時,北平大街上有他偉岸而青春的背影,有他俊朗的笑臉,有他篤定的遼陽口音,他的思想就像暗夜里的火把,照亮了無數雙絕望而迷茫的眸子,使它們燃起新的希望。

1936年和1937年,白乙化接受黨組織委派,帶領東北流亡學生到綏遠省西部河套地區五原扒子鋪隆墾區開荒種田,開展生產自救和軍訓。期間,他提出“健全自己、影響旁人”的自我修養格言,放下知識分子的“架子”,白天跟工友們種田收糧、開渠筑壩,堪稱“勞動英雄”;晚上當起小學教員,為大家傳道受業解惑,被譽為“學習模范”。在綏西墾區,白乙化明為森林股股長,暗里兼著黨的工委書記,秘密建立黨的外圍組織——中華民族抗日先鋒隊,在荒涼的原野里開辟出生命的綠洲,也樹起共產黨員自我人格修養鍛造的時代標桿。

戰術與戰略的勝利

《備忘錄》里還有這樣一段話:“戰術的勝利,可以促成戰略的勝利,戰略的勝利,也可以促成戰術的勝利,鞏固部隊是保障戰斗的勝利。”在華北特別是平北地區戰斗的日子里,白乙化堅持“山地游擊戰”,在豐富的戰斗實踐中不斷積累自己的作戰心得。

1938年3月,山西省偏關縣失守,國民黨軍望風而逃,白乙化卻拿出“逆向思維”,率部迎擊對面追來的日軍,適時設防,運用游擊戰術,出其不意地阻擊日偽軍,取得煤窯溝戰斗勝利。同年下半年,白乙化跟八路軍三五九旅會合,帶領干部虛心學習,提高抗日挺進支隊的軍事素質和戰斗本領。在雁北反掃蕩戰役中,白乙化按照王震旅長的命令,率部在靈丘擔任鉗制任務,確保了反掃蕩戰役的勝利。冀熱察挺進軍十團成立后,白乙化率部轉戰平西、平北,先后取得沿河城大捷和沙塘溝戰斗、達峪戰斗、馮家峪戰斗的勝利,為“鞏固平西”“開辟平北”贏得戰略主動。平西的高粱地里和平北的深山溝壑間,白乙化率領的十團時而“化整為零”,時而“十根指頭攥成一個拳頭”,神出鬼沒地出現在長城內外、河谷兩岸,不斷襲擊日偽軍,成為他“分散戰斗,先集中后分散”思維的生動實踐。

堅持“內外線作戰”是白乙化在鏖戰平北時的重要思想,《備忘錄》里“戰略的內線防衛戰,外線的進攻戰”的記錄赫然在目。1940年6月,白乙化率領隊伍到達密云趕河廠,一方面跟政治部主任吳濤謀劃建立地方政權,成立豐灤密抗日聯合縣,建立抗日救國會、婦救會、兒童團等抗日群眾組織,擴大根據地面積,一方面親率十團主力(一營),深入偽滿洲國地區,聲東擊西,南征北戰,神出鬼沒地甩掉尾隨的日偽軍,連續襲擊日軍的五道營子、小白旗、虎什哈、司營子據點,打得敵人暈頭轉向。

虛心接受批評

《備忘錄》也體現了白乙化深刻的自省精神:“在偉大中堅苦學習,誠懇學習,虛心接受同志的批評。”1938年5月,白乙化率隊來到山西平魯,見到宋時輪、鄧華將軍。在跟宋鄧支隊接觸的日子里,白乙化“打回老家去”的愿望非常強烈,濃厚的“思鄉”情結促使他制定了一個北上計劃——北出涼城,經集寧、張家口挺進熱河,打回東北老家。當時,挺進支隊的其他負責人對此持有異議,因為上述地區敵眾我寡,缺少兄弟部隊支援,有利因素少,不利因素多,危險系數大。領導間有分歧也屬正常,但是,那一刻的白乙化非常自信,認為自己在遼西、熱河地區戰斗過,熟悉情況,從而忽略了不同意見,最終率部告別宋鄧支隊,開始北上。不料,隊伍離開平魯不久,處處受制于敵,多次被日偽軍圍擊,隆勝莊一役險些全軍覆沒。“早知如此,何必當初!”關鍵時刻,白乙化發出這樣的喟嘆,并認識到自己的錯誤,在一次會議上鄭重地承認錯誤:“挺進熱河的方針是我制定的,我又是隊長,現在部隊處于困境,責任全在我,是我把問題看得太簡單了,我接受大家的批評。”《備忘錄》里的內容并未注明具體時間,但是有一點可以相信,就是白乙化作為一名八路軍領導的抗日隊伍的軍官,作為一名共產黨員,他的“虛心接受同志們的批評”勾勒出中國共產黨人“勇于開展批評和自我批評”的原始底色,成為在波瀾壯闊的革命戰爭進程中形成黨的優良作風的一股涓涓細流。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,如果白乙化沒有犧牲在抗戰最艱苦的1941年,那么,他離開我們的時間應該不會太久。《備忘錄》的寫作時間雖無準確記載,但大致推算,應該是在1936年初至1941年初這五年的時間里。《備忘錄》櫛風沐雨,在沉睡了近一個世紀后,以革命文物的角色與世人見面,其所包含的共產主義遠大理想、辯證唯物主義思想以及科學的軍事戰略方法、群眾觀點,仍然對今天的人有所啟發。

我在創作長篇小說《白乙化》過程中,曾給主人公三個定位:抗日將領,民族英雄;知識分子,文化精英;東北漢子,血性男人。他出生于1911年6月,犧牲于1941年2月,生命的年輪不足三十圈。作為從校園走上革命道路的抗日將領,作為八路軍隊伍中為數不多上過大學的干部,白乙化深受中國傳統文化影響,“慎獨”“省身”思想在他的成長歷程中有過漫長的浸染和投射,為他“文韜武略”“敢于斗爭”的人生旅程注入了文化基因,打下了時代烙印。而他善于讀書、思考的特質,在一手拿槍、一手握筆的戰斗歲月里,不斷地顯現、完善、提高,并因此形成筆頭上的力量和光輝,在壯闊的時間之河上投下星光的倒影,讓我們駐足遠望。